黑旗与社会运动:无政府主义运动的社会学分析——第一章

译文不代表译者立场

作者:Dana M. Williams

第一章 社会运动概论:以无政府主义为例

我的生活目标,无一不是在帮住别人,使每一个人都得着春天,每颗心都得着光明,每个人的生活都得着幸福,每个人的发展都得着自由。(李尧棠 [笔名巴金])【1】

今天的无政府主义运动并不是全新的,也不是旧无政府主义运动的简单复制或复兴。它们是在新时代背景下无政府主义的发展与延续的。

如果不总是可以预见的话,那就是以前无政府主义运动迭代的后代。今天的无政府主义运动虽然在许多焦点、修辞和策略上是新的,但随着时间的推移,它也有着显著的一致性,并与过去的无政府主义运动有着牢固的联系,无论是在外部审美、激进主义,还是在视野上。在同一个地方环境中,无政府主义运动和其他运动之间也经常出现交叉现象。无政府主义者经常跨入其他运动,在这样做的过程中,他们努力模糊那些作为无政府主义者和那些自我认同为无政府主义者的人之间的界限。在大多数时间和地点,有意识的无政府主义者很可能是他们所参与的非无政府主义运动中的少数,尽管他们可能经常是那些运动中推动运动和斗争的最积极的群体。

本章介绍了与无政府主义运动的社会学研究有关的中心问题,特别是马里奥·戴尼(1992)对社会运动的众所周知的定义:个人和组织的网络,由一些共同的身份团结在一起,为了改变社会而从事体制外行动。这一定义被用作理解无政府主义运动与其他运动(在领导、代表和自治方面)是如何相似和不同的起点,本章概述了无政府主义在接下来两章中的某些特征。也许让一些批评家感到惊讶的是,无政府主义确实满足了成为一个社会运动的所有必要标准。本章最后对反无政府主义反网络(公司、政府和媒体)进行了建模,考虑到可以调查的无政府主义的各个层面的分析,并描述了有助于更好地理解无政府主义运动的值得进行的比较。在相关的地方,我注意到未来的章节,其中包括对一个主题的进一步探索。

理解无政府主义运动的第一步

前言部分介绍了无政府主义的历史和主要无政府主义思想的概述。但我们应该考虑“无政府主义”这个词可以指什么。由于混乱、暴力和乌托邦的三位一体性的诽谤,有可能混淆焦点的主题。有一个无政府主义者的身份,这是一种描述或标记自己的方式。除了无政府主义者的身份,还有一种生活方式可以采用和模仿,以及文化准则可以在其他无政府主义者周围使用。尽管相关,这些无政府主义者的身份本身并不是本书的唯一主题。还有一种无政府主义意识形态。这种意识形态可以被看作是一种影响信徒行为的激进冲动。它是一套历史衍生的战略、态度和实践,与无政府主义理论、概念和价值观(如反独裁主义、自我管理和互助)相联系。在实践中,无政府主义意识形态是一种指导信仰的认知和道德体系,有助于确保那些被认定为无政府主义者的人所使用的准则得到适当的运用,并符合预期。当然,有许多意识形态的子变体,它们可能有相似的一致性,但也有很大的不同。尽管意识形态是这本书故事的一部分,但它并不是重点。最后,有一个无政府主义的行动实践。无政府主义是一个独立于其他运动的运动,但也是一个有许多互动和重叠的许多兼容的运动。因此,这本书的大部分试图探索运动“边界”在哪里存在,以及在哪里我们可以找到模糊的,不成功的尝试,以区分无政府主义与其他运动。

无政府主义是,也可以是以上所有,但我最感兴趣的是它作为一个运动,因此无政府主义运动是本书的主题。我为无政府主义选择了研究对象,因为声称存在无政府主义运动是不准确的,更不用说无政府主义者的身份或无政府主义的思想。事实上,每一种都有多种变化,有时变化之大令人难以置信,甚至彼此不一致。有一个笑话暗示了这种多样性:“让三个无政府主义者来描述无政府主义,你会得到四个,也许五个不同的定义。”例如,无政府主义者(又称“工人主义者”无政府主义者)和绿色无政府主义者(又称“反文明”无政府主义者)发现他们彼此之间有很大的分歧,一些人甚至可能会争辩说他们的无政府主义版本是不相容的(见威廉姆斯2009,b)。识别这一运动多样性的一个主要方法是关注全世界不同的无政府主义运动,注意到无政府主义运动因国家、甚至城市和地区而异。因此,我指的是从今以后的无政府主义运动,而不是假定的无政府主义运动。断言所有无政府主义者都将自己视为同一运动的一部分,或者说他们甚至能够成为单一运动的一部分,是不恰当和不准确的。【2】当然,一些人——包括一些无政府主义者,最显著的是,所谓的“哲学无政府主义者”——对将无政府主义与社会运动联系起来持冷漠或敌对态度。虽然这些论据对我来说都不重要,但我列出了五个这样主观性的观点,这些观点值得简短考虑,以便进行驳斥。【3】这些论点有时是批评者的含糊断言,也可能是来自错误认识叠加的一般主张。首先,一个无政府主义运动可能没有“足够”的参与者——因为,它的成员太少,不足以被贴上“运动”的标签。这就假定,运动必须包含大量的参与者(如果未指明)才能获得资格。在编撰这本书的过程中,我们将清楚地看到,全世界肯定有几十万人,可能有数百万有意识的无政府主义者。如果小得多的群体可以被称为“运动”,那么无政府主义也可以。

第二,无政府主义太无组织了(回想一下已经描述过的“混乱”误述);由于运动是有组织的,无政府主义被认为是无组织的,所以无政府主义不是运动(QED)。许多运动也缺乏集中协调机构,似乎不可预测,但没有人认为要挑战其作为运动的地位。即使其他运动在这方面与无政府主义并不相似,这一假设也忽略了一个明显的现实,即无政府主义者一直在形成——并继续形成——组织(关于这一事实的充分证据,见第3章),这可以追溯到1881年国际劳动人民协会的成立。无政府主义者对权力下放和网络组织方式的偏好实际上使他们成为决定性的、典型的运动组织者。

第三,与此相关的是,无政府主义者可能过于个人主义或反社会,无法与他人合作,从而形成一场社会运动。尽管一些无政府主义是极端个人主义者,但仍有协作的协调结构。由于无政府主义者相信个人自由意志的神圣性,批评者认为无政府主义者不可能合作。但这种愤世嫉俗的个人自由观似乎同样不适合解释大多数的人际交往和社区,而不仅仅是无政府主义运动。这一论点的逻辑扩展假定,只有在等级结构和强制性条件下,才可能有社交能力。在无政府主义社会主义者中,有大量的证据表明其集体主义精神,这一点在本书中有许多集体努力的例子,包括各种运动。

第四,如果运动只是针对政府和要求改革的现象,那么无政府主义就不符合定义。如果这个观点是正确的,那么,是的,无政府主义将不是一场运动。然而,这也会打折所有类型的革命运动,包括过去和现在对国家让步漠不关心的一些民族解放运动和反殖民主义运动。这种严格的定义限制还将排除寻求体制外或革命成果的许多其他运动的一部分,包括相当大的女权主义者、反种族主义者、劳工和其他运动派别,或主要目标是经济或文化精英而不是政治精英的运动。因此,虽然运动确实在既定的权力殿堂之外活动——无政府主义比大多数其他运动更为专一——但这并不意味着它们组织的其他努力现在或应该只专注于改变国家。

最后,没有无政府主义运动,就其本身而言,只是在其他运动中工作的自我认同的无政府主义者;因此,据称,不存在独立于其他社会运动的无政府主义者运动。虽然无政府主义者可能遍布各种组织(见第8章和第9章),但这并不排除他们同时参与明确的无政府主义组织和运动。认同为无政府主义者的个人往往属于许多其他运动,他们的无政府主义者身份和意识形态既不否定这种参与,也不排除他们在无政府主义者专属环境中的参与。事实上,如果组织、事件和其他媒介被无政府主义者单独占据,那么必须有可能对纯粹的无政府主义运动进行定义,与其他运动分开。

诚然,这些反对可能具有某种有限的、表面上的合理性,甚至是某种表面上的有效性。然而,在这本书中,读者应该注意到大量的证据,驳斥每一个这些错误观点,通过例子和逻辑论证说明,无政府主义运动存在。换言之,把无政府主义作为一种社会运动来研究是有合理理由的,这是一项定义性的任务,我将在接下来的介绍性章节中集中讨论。

无政府主义、无政府主义者的与非无政府主义者

研究无政府主义运动的一个核心前提是区分实际的无政府主义者和非无政府主义者,以及确定无政府主义者和非无政府主义者。换句话说,研究无政府主义运动,我们必须了解运动参与者的意图以及他们的自我意识。无政府主义运动、无政府主义者的运动和非无政府主义运动之间的区别是重要的、有意义的区别,但这些术语有时也会模糊在一起。

可以使用三个标准来评估无政府主义(除了简单的声明)。第一,人们所宣称的价值观;第二,在运动活动中创造和坚持的结构;第三,为追求运动目标而选择的附加行动类型。虽然这里有相当多的重叠或一致之处,但这些标准仍然构成无政府主义整体的独立要素。价值观是人们优先考虑的事情。对于无政府主义者来说,价值观应该与长期以来的优先事项相一致,如反统治、解放、自我管理和互助(沃德1996)。活动家和社会运动组织——事实上,任何个人——都可以声明对这些价值观的坚持,而不将这些价值观具体化为“无政府主义者”。结构指的是人们建立社会关系的方式——特别是组织——对运动有实际用途。例如,无政府主义者选择在没有魅力或永久领袖的情况下组织起来,并利用协作和参与的过程。每个人的投入、愿望和努力在这些结构中都是有价值的,个人参与与否的自主性也是如此(Ehrlich 1996;Graeber 2009)。最后,运动选择的动作将集体能量引导到特定的结果。无政府主义者倾向于用直接的行动来表现变化,而不是用间接的努力。游说或投票支持政策选择、呼吁代表或精英改变的行动,与无政府主义者创造他们将选择生活的世界的风格相悖,而且不通过代理人发言(戈登2008;米尔斯坦2010)。当然,这些标准都是相互关联的。价值观不仅推动无政府主义者创造的结构,而且也推动他们选择采取的行动(即手段与目的一样重要)。

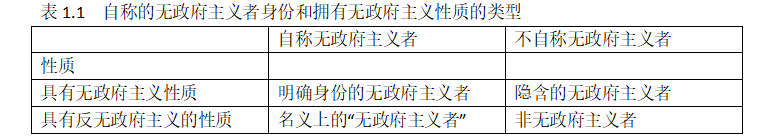

一些人和组织公开接受这些标准,而另一些人不接受。一些前者(和一些后者),进一步确定为无政府主义者。但是,由于无政府主义运动缺乏任何认证机构一个假想的机构,将给予官方许可,以确定为无政府主义者或作为无政府主义运动成员的法律地位-必然有无政府主义者和非无政府主义者的等级。我通过拥有上述无政府主义标准和对无政府主义的正式认同来划分这个连续体。我所描述的四种理想类型(c.f.,Weber 2011)类别是明确的无政府主义者、不恰当的无政府主义者、隐含的无政府主义者和非无政府主义者(见表1.1)。

首先,明确无政府主义运动的参与者和组织是最容易识别的,他们是本书的主要(但不是排他性的)主题。没有辩论,明确无政府主义者支持和参与无政府主义运动。他们自称为“无政府主义者”,并恰当地体现了上述三个标准。他们优先考虑无政府主义价值观,创造无政府主义组织,充当作为无政府主义者的行动。

像无政府主义者黑十字和无政府主义者联合会这样的组织将属于这一类,因为它们是明确的无政府主义者,达到了必要的标准。

第二,也有些令人惊讶的是,不属于的无政府主义者的人声称自己是“无政府主义者”,但他们的一些(或全部)价值观、结构或行动不能与当代无政府主义标准相协调。换言之,他们所宣称的身份和生活中的“无政府主义者的形象”之间存在着根本的不协调。根据任何时候构成无政府主义的普遍共识,与当前对无政府主义的解释截然相反的人更多地是名义上的无政府主义者,而不是事实上的无政府主义者。例如,他们可能是性别歧视者或反对工人自治,他们可能有一个“领袖”,或在选举中投票和竞选候选人。所谓的“国家无政府主义者”有着隐晦的种族主义或法西斯的观点,尽管他们试图自称为无政府主义者(Schlembach 2013;Sunshine 2008)。所谓的“无政府资本主义”(在美国,他们似乎数量上在不寻常)也是如此,他们对统治的批评仅限于国家统治,但认为资本主义剥削工人甚至一些认为白人至上、父权制等都没有问题(McKay 2008)。为了本书的目的,我认为我们应该拒绝“非无政府主义者”篡夺无政府主义者的身份,不是因为这些人缺乏诚意,而是因为他们的身份与无政府主义的历史、文化、价值观和实践(即一百多万无政府主义者是20世纪三四十年代欧洲法西斯抵抗运动的一部分),早期所有的无政府主义领袖(甚至个人主义无政府主义者)都是反资本主义者。可以公平地说,这一类人的主张最冒犯第一类无政府主义者(明确的无政府主义者),因为他们被认为玷污了无政府主义者的声誉,并以非常令人反感的品质污染了无政府主义,因此可以被归类为“非无政府主义者”。

第三,含蓄的无政府主义者可能是最有趣的一类。可以说他们是无政府主义运动的一部分,尽管他们并不假装或试图这样做。隐性的无政府主义者拥有无政府主义价值观、结构或行动的某种组合,但并不自觉地认同自己是“无政府主义者”。尽管他们并不自我认同,但他们的价值观和实践使他们与显性无政府主义者非常接近和同情,他们通常可以很容易地与后者合作。许多社会运动组织可以被归类为隐含的无政府主义者,例如食品而不是炸弹(FNB)——一个反战、分享食物的组织——它很少被官方认定为无政府主义者(尽管无政府主义者通常在FNB内工作),但其价值观、结构和行动在本质和精神上都是高度无政府主义者。其他组织也可以这样说(其中一些我后来在第8章中称之为无政府特许经营组织),比如地球第一!(EF!)在欧洲各地的据点的分散社会运动中心对他们来说有很强的无政府主义性质【4】,尽管他们并不总是认同为无政府主义者(许多认同自治主义,这与无政府主义哲学高度兼容)。一些隐性的无政府主义者拥有一些无政府主义性质,但不是其他标准;其他人,如人民的全球行动,拥有所有这三个标准,同时仍然回避无政府主义的标签(de Marcellus 2000;Wood 2005)。由于对无政府主义者而言,基于价值的行为一致性比他们所贴的标签更为重要,与假的的无政府主义者相比,隐性无政府主义者与公开的无政府主义者更为相容。在这本书中,我也把隐性无政府主义称为“无政府主义”,因为它构成了无政府主义的价值观、结构和行动,尽管没有明确无政府主义的自觉身份、文化和历史。

最后,非无政府主义者也是“非无政府主义者”,毫无争议,他们不是无政府主义运动的一部分。这些运动参与者并没有宣称自己是“无政府主义者”,也没有体现所提到的预期无政府主义目标。他们不优先考虑无政府主义价值观(可能强调公民权利或改良,而不是解放),拥有无政府主义结构(有指导委员会、董事会、有偿工作人员和名义上具有代表性的决策),或作为无政府主义者(签署请愿书,参加由著名演说家领导的集会,或者为民选政客举行电话游说活动)。许多运动参与者都是非无政府主义者,包括许多政党(如康米党)、大型非政府组织(全国有色人种促进协会(NAACP)、交易税收协会、金融和行动城市协会(ATTAC)或主流工会)和自由主义者,支持现状的社区团体。非无政府主义者可以是激进派或改革者,左派或右派(或两者都不是),也可以不是以选举为中心的。黑旗运动和社会运动探索无政府主义运动如何与非无政府主义运动元素合作,但也发现它们之间存在矛盾。

公平地说,这种类型并非没有缺陷。我试图解开无政府主义在各种情况下的应用,但在现实中细节往往是混乱的。因此,这应该被看作是一个理想的类型分类(la Weber 2011),而不是一个非常连贯的分类系统,在这里我们可以很容易地放置个人和组织。例如,在许多情况下,显式无政府主义者和隐含的无政府主义者之间的界限可能是漏洞百出的,因为人们可能在某些情况下认同为无政府主义者,而不是其他情况,或者他们对无政府主义的承诺随着时间的推移而波动。此外,许多人明确地认为自己是无政府主义者,并口头上拒绝某些统治制度,可能碰巧是同性恋、种族主义或性别歧视。从历史上看,这是很有可能的;例如,在西班牙革命期间,男性无政府主义者往往不亚于其他非无政府主义者的西班牙社会(Ackelsberg 1991),而许多无政府主义组织对他们的白人特权有种族盲点(例如,Ferguson 2011讨论了艾玛·戈德曼对美国种族问题的回避)。随着时间的推移,对于自我认同的无政府主义者来说,宣扬这种信仰或自相矛盾的做法已经变得不那么合法,尽管仍然有可能。这种混乱说明了使用上述类型学作为一个严格的测量工具存在的问题,但并没有否定其将真实的个人和组织与理想化类型进行对比的分析实用性。

社会运动及其脉络的定义

什么是社会运动?有很多定义,但我最喜欢的一个来自戴安尼(1992)。他提出了需要满足的多重标准和必要条件,才能将某事物定性为“社会运动”。拥有某些标准但缺乏其他标准的现象,应该更恰当地贴上其他标签,如政党、人群、活动家、暴民、政策制定者。我在下面证明,无政府主义满足了戴尼定义的方方面面,从而为将无政府主义确定为一种社会运动提供了令人满意的理由。

首先,动作是有意识的个体组成的故意的队形,他们认识到自己是动作的一部分。与普遍的看法相反,运动参与者通常知道他们在做什么,或者至少知道他们在试图做什么。甚至许多成功的运动所涉及的“自发性”也常常需要许多计划。但是,人群不是运动,在街上随便撞到别人的人不是运动,没有反应的抵抗(例如在某些起义中)也不独立地构成运动。那么,无政府主义者是否故意制造运动?好吧,如果人们以“无政府主义者”的名义(例如,无政府主义者靠墙、Grupo Anarquista Libertad或雅加达无政府主义抵抗运动)创建和加入组织,或者有意识地参加被广泛宣传为无政府主义者的活动(例如,无政府主义书展、全大陆无政府主义联合会会议,或者无政府主义者发起的抗议活动),似乎无政府主义者有意识地采取了蓄意的行动。即使愿意承认自己是无政府主义者,也是一种故意的行为,表明有意组织或参与一场运动。

运动从事体制外的行动。他们不可能是政府的一部分,也不可能是由那些利用自己的权力地位来策划变革的精英组成的。正在投票的人不参与运动活动,尽管运动有时可能组织选举活动。政治家和政府机构不是运动,公司不是运动,思想不是运动,专门在政府官僚关闭的办公室门后游说的行为不构成运动。显然,这些标准在无政府主义者身上得到了最有力的满足:它们是实践和意识形态的额外制度。无政府主义者不试图游说政治精英寻求更新或更好的法律(更不用说废除他们自己的权威了)。没有无政府主义政党竞选公职。所有无政府主义活动都发生在权力大厅之外。【5】无政府主义运动不仅是体制外的,而且是反体制的;换言之,无政府主义运动不仅在统治、等级和精英体制之外运作,而且反对这些体制的存在,并试图用一种更具视野的、自我管理的社会秩序来取代它们。(有关无政府主义运动的反国家主义如何给政治机会理论带来问题的更多信息,请参见第5章的讨论。)

运动与其他社会实体经常是政府、其他主导机构(如公司、白人至上、父权制)或甚至其他运动(如法西斯主义、列宁主义)进行冲突斗争。这场冲突划定了运动的界限:谁站在一边,谁站在(或倾向于)另一边。因此,移民也对改变社会感兴趣。他们拒绝接受现状的某些因素(通常是很大一部分)。他们的目标是通过改变个人和/或社会制度来改变社会。改变总是关键。运动打算改变社会的方向,因此不希望停留在目前现状安排占主导地位的时刻。不出所料,无政府主义者参与了很多冲突,尽管冲突的范围从戏剧性的到平凡的,侵略性的到平静的。根据定义,无政府主义活动的前象征性取向是相对于占主导地位的等级制度的对立。今天的冲突大多是针对无政府主义的历史性敌人:国家和资本主义(在较小程度上是有组织的宗教)。实际的日常冲突可能与特定的机构行动者和组成部分有关:政府机构、个别政治家、军事招募人员或特定公司、民意调查行业、富人、银行或有影响力的行业协会。虽然这些(国家和资本主义)可能是无政府主义者最经常与之发生冲突的两个机构,但它们并不是唯一的机构。其他冲突行动可能针对反流产活动家、法西斯分子、偏执狂、媒体机构、公众名人或知识分子,或大型非营利实体(如大学、医院、智库、自由非政府组织等),然而,冲突并不是无政府主义行动的唯一描述,因为大多数无政府主义活动也是与其他进行合作的。

运动参与者通过共同的身份团结起来。一个共同的词缀、参考或标签被参与者接受。有时标签会有一点变化或不完全相同,但运动参与者了解这些不同标签的复杂性,并可以确定这些差异的重要性。例如,使用“无政府主义者”、“反独裁主义者”、“激进分子”、“自发主义者”或“自由社会主义者”等术语的人,很可能有很多共同点,将彼此视为盟友,并将在一场运动的背景下共同努力。即使这些人的认同不同,甚至可能拒绝所有的标签,他们将能够认识到他们的亲近关系是以关键价值观为中心的,并将他们的政治观念和行动联系起来。【6】最后,从结构上讲,运动是个人和组织的社会网络。这种复杂的、常常无法表达的关系涉及到各种各样的人,有些人没有亲缘关系,有些人是正式和非正式团体的积极成员。这些个人和组织之间的复杂和多方面的联系创造了该运动的结构。对于无政府主义运动来说,鉴于无政府主义更加强调权力下放,这些网络将与其他运动有所不同,但无政府主义在其复杂性和协作的模糊性方面类似于其他运动。不是每个人都知道其他人,也不是所有人都知道同样的事情,网络可以根据不断变化的外部条件或演变的内部理解,有组织地重新配置自己。图1.1描述了一种将这种网络形象化的尝试(着重于20世纪90年代和21世纪初北美无政府主义运动)。

图1.1——1990年代和2000年代北美无政府主义运动(作为一个网络)

网络往往过于复杂,无法立即理解。它们不仅需要足够的时间来发现和评估所有组成部分,而且还需要将网络与其他更广泛的网络系统联系起来。无政府主义运动也同样复杂。以20世纪90年代和2000年代北美无政府主义运动为例,我们发现了组织、超级组织结构、协调结构、个人和准外部支持行为体的组合。有许多不同设计的组织存在,包括简单的无政府主义集体(为希望共同追求某些目标的个人而成立的组织)和其他采用特定可复制风格的组织,我在第8章中将其确定为无政府主义特别经营组织(AFO)。这些AFO包括反种族主义行动,地球第一!,食物不是炸弹,还有其他。无政府主义报刊本身是一个由杂志、报纸、广播节目、图书出版商和网站组成的复杂的微型网络,所有这些人都可以共享信息、传播交流、创建辩论论坛,并向非无政府主义者传播无政府主义思想。超级组织结构,如网络和联合会(如无政府主义者黑十字联合会、无政府主义共产主义者东北联合会和国际工人联合会),有助于促进众多单个组织的互动,同时也保持这些组织的自主权。

许多北美无政府主义者也喜欢创建规划和沟通结构,虽然不创建正式的组织,但仍然在临时或临时的基础上为个人和亲和力团体协调无政府主义活动。在这里,抗议协调机构,如直接行动网络或RNC(共和全国委员会)欢迎委员会可能是最著名的。这些结构可能会创建额外的物理基础设施,例如“聚合空间”,允许无政府主义者相互作用和直接行动计划(见Lacey 2005;Routledge 2003)。此外,无政府主义者还创造了模块化的战术配置和公开活动,这些配置和活动可以在任何特定的群体内复制和临时发起,例如临界质量、收复街道联盟、异能炽热队或无政府主义书展。最后,不属于这些组织的个人无政府主义者可以自己不时参加协调无政府主义活动,也可以不参加上述任何活动。所有这些都是开放的无政府主义个人的参与,但他们通常不适当地排除个人无政府主义。

从技术上讲,在明确无政府主义运动网络之外,有许多支持行动者、组织和其他运动。这些活动通常(但并非总是)为无政府主义运动提供资源、慰藉、团结以及思想和活动家的交叉融合。例如,劳工运动中更激进的部门与世界上受无政府主义者影响的工业工人互动,就像朋克运动经常向音乐迷介绍无政府主义的主题、项目和力量一样——红色和无政府主义者的披头士和无政府主义者的年轻人互相帮助就是这方面的两个有组织的例子无政府朋克关系,虽然朋克的影响更广泛(见Cogan 2007;O'Connor 2003b)。各种各样的小空间给无政府主义者提供了居住、工作和互动的场所,包括许多有意向的社区、住房合作社、非官方的棚屋、信息商店(类似于但也不同于欧洲社会中心)和无政府主义书店。同样地,许多(但肯定不是所有)天主教工人社区有着强烈的无政府主义倾向,成为有同情心的个人生活、组织和见面的地方。最后,美国多元化的,但分散的自由主义左派有时支持无政府主义运动(尽管经常忽视它,其他时候反对它)。左派——包括社会主义者、共产主义者、和平主义者、绿党、女权主义者和其他人士——有时参加或支持无政府主义者发起的活动,无政府主义者也会经常做出这样的姿态。这种团结虽然没有得到保证,但经常发生在地方一级,在那里,个别无政府主义者和左翼分子相互认识,并可能相互友爱和并肩组织。其他以自由主义为导向的非营利组织为无政府主义运动提供资源(即使有时只是间接的);全国律师协会将作为抗议活动的法律观察员提供帮助,美国公民自由联盟支持无政府主义者的异议权利,并可能在法庭上为他们辩护,或者网络边境基金会将捍卫无政府主义者的网络权利,他们可能被数字管理员或网络服务器被查封。

虽然这种对北美无政府主义运动最近几次迭代的描述既理想化又简单化,但它确实把一个社会的运动表现为不同组成部分和联系之间的复杂互动,通常是为了共同的目标而共同努力。当人们聚集在事件上,在互联网上短暂地“聚集”,或通过无政府主义媒体进行交流时,这种网络就显现出来。

有几个后果要强调,这是由于戴安尼的否认。以下几点中的许多都是关于术语含义的。起义不同于无政府主义运动(尽管无政府主义者可能参与起义)。简单的运动本身并不是无政府主义运动,尽管它们可能有无政府主义的目标。要成为一个运动,某些东西必须比一场运动持续更长的时间,并且不仅仅涉及一个单一的运动组织。当然,政党、单一组织或项目也不是无政府主义者的行动。戴尼的定义中没有任何一部分暗示了一场运动所需的规模,或者假装一场运动必须在其最终目标上取得成功才能称之为运动,也没有任何与运动性质有关的内容(可能是叛乱者、无政府主义者、绿色无政府主义者、无政府主义共产主义者、无政府主义女权主义者,或以上所有人)。

然而,对无政府主义运动进行纯粹的结构和组织分析将描绘出一幅不完整的画面。从社会建构主义的角度也可以学到很多东西。例如,无政府主义者创造关于他们的运动的狭隘的推理(即故事),并在不同的社会和地理空间内交换有意义的框架(即深思熟虑的表现)。这些叙述和框架的多样性从正式到非正式,从持久到短暂,从匿名到公开,从泛化到独特。叙述和框架的交流加强了认同感,鼓励了智力的增长,扩展了知识和经验,改变了观点和目标,并创造了一种归属感,归属于一个由志同道合、富有同情心、有联系的个人组成的更大社区。这些交流的不同空间和场所都有助于实现无政府主义者身份方面的关键目标。这些空间包括面对面的聚会,如人们可以直接对话讨论、辩论和决定的会议(见2009年阿特金森北美聚会)。或者,在涉及社会“表演”的活动中,例如在食物而不是炸弹的食物分享、在一个据点中心举行音乐会、直接行动的“封锁”活动或不受许可的抗议游行。

或者,这些空间可以是虚拟的,也可以是数字的,通过模拟、留言板、电子邮件列表服务、移动新闻网站、博客或电子邮件对话进行对话或表演(Owens&Palmer 2003)。无政府主义报刊可以追溯到无政府主义的历史上;虽然今天这包括电子媒体,但它也包括更传统的场所,如杂志和报纸,所有这些都可以广泛阅读和传播(Atton 1999)。人们阅读和辩论有争议的文章,消化过去事件的报道,并考虑对未来提议的活动采取行动。然后是所有的非正式聚会;人们在聚会或当地的休闲场所(酒吧、公园或街角)社交。在这些聚会中,人们分享集体经验,但也在个人基础上进行社交。更亲密、更私人的接触也同样具有变革性,因为人们能够与一个人进行更深入、更强烈的互动,快速学习特定的东西,获得洞察力,看到新的视角,并获得灵感。

当然,叙事和框架也通过大众媒体的报道间接传播和处理,但这些都不在无政府主义者的控制范围之内(除非有无政府主义记者在做报道)。【7】大众传媒中无政府主义者的典型建构——如前所述——是高度扭曲和讽刺的。

独特的运动?

虽然现在已经有一点清楚无政府主义运动是什么,但可能仍然不清楚它们为什么重要,以及它们与世界各地发现的无数其他社会运动有何不同。所有的运动都是不同的,但无政府主义在哪些方面与其他运动有着独特和根本的区别?

首先,无政府主义运动只使用直接行动。那些充当无政府主义者的人不会通过官僚、民选官员或发言人选择代表路线。无政府主义者不希望国家(或其他等级制度)代表他们行事。无政府主义者不以国家为目标,不要求它自行改变,不祈求它变得更好,甚至不改变其他人的想法。无政府主义者坚决反对国家。根据大卫·格雷伯的说法,“直接行动就是假装你已经自由了”(格雷伯2011b)。这场运动最接近无政府主义的代表性重建,反而强调反国家主义的行动,可能是自治主义运动。从许多人的角度来看,自治主义的马克思主义者可能与无政府主义者本身有一些不同。这种自治主义运动寻求与国家分离,寻求社会革命的集权主义道路,而不是集权主义道路(见Katsiaficas 1997)。尽管现代的“自由主义者”(至少是自称是美国的自由主义者)可能会声称他们想缩小国家规模【8】,但他们实际上是反国家主义者的一个相当糟糕的例子,因为他们试图利用国家来实现这一目标,甚至竞选总统候选人,而这些人会在政治上说,一旦他们获得了自己的权威,就采取行动削弱它。当然,这些“自由主义者”其实只是想赋予资本家权力,这一目标使他们远离那些将资本主义视为需要消除的社会主要等级制度之一的无政府主义运动。

第二,无政府主义运动在内部组织起来,没有领导和权威人物。这一禁令包括未经宣布的领导人或具有重大影响力的人;无政府主义者通常会花费相当大的努力来建立限制一个人或一小部分人的影响力的结构和做法,以规范任何自封或无意的领导人的潜在权力。能够获得资源从而允许某些成员行使权力的组织被尽可能地保持水平和分散。与许多游击运动形成对比。这些目标或许同样具有革命性,但它们利用的领导结构往往高度专制(参见甘博恩1997年关于标志性的切·格瓦拉的文章),透明度各不相同。将其与普遍的起义和暴动相比较,因为它们是无计划的事件,通常缺乏领导者,可能反映无政府主义价值观。尽管如此,这些戏剧性的事件往往可能涉及烈士或具有不当影响的受欢迎人物(见Katsiaficas 2013)。【9】

第三,无政府主义运动涉及多议题焦点。无政府主义者关注的不是一个或一小部分社会问题、等级制度或问题,而是等级制度本身作为社会统治和不平等的根源。因此,其他运动可能关注的任何社会问题,很可能涉及等级权力的运用,因此可能成为无政府主义运动的目标(Williams 2012)。今天的许多运动已经变得相互交叉,并从僵硬的单一问题走向其关键目标。例如,女权运动的范围已经扩大到包括各种利益和其他与赋予妇女权力相关的问题,包括有色人种、移民补助金、青年问题等。但是,这些运动并没有均衡地衡量所有涉及关键问题的行动和斗争(例如,性别问题)。同样,社会主义运动经常把阶级斗争问题置于性别平等和女权主义问题之上。

第四,无政府主义运动提倡并采取行动,对等级制度保持永久的警惕。无政府主义者倾向于认为,这场斗争不太可能取得最后的、彻底的“胜利”。正如帕特里夏·希尔·柯林斯(Patricia Hill Collins,以及其他许多人)认为“民主永远不会结束”(Collins 2009:182)一样,无政府主义者认为,等级制度总是有可能在社会群体中重新出现,甚至在可能类似乌托邦的社会中也是如此。这种信仰也许在乌苏拉·勒奎恩(1975)的无政府主义科幻小说《被剥夺者》(The Dispossed)中表现得最为明显,小说中的主角谢维克(Shevek)批评了他的家乡星球无政府主义,尽管这是无政府主义革命成功的结果,但无政府主义已经停滞不前、令人窒息,并且已经远离无政府主义。或者,考虑一个现实世界中的战略例子:对一些西班牙无政府主义者来说,全国劳工联合会(CNT)认定为无政府主义者,在20世纪30年代拥有大约100万成员,这还不够好,因此,伊比利亚无政府主义者联合会(FAI)的成立是为了让CNT继续走上其认为的无政府主义道路(Christie 2008)。大多数其他运动认为,最终实现它们的目标是可能的,这些目标通常被视为有利立法的成功通过或特殊形式歧视的最终结束。改革派组织,如妇女国际和平与自由联盟、埃及人权组织和非洲环境基金会,认为可以取得令人满意的成果,而不需要进行革命性的变革。对许多革命政党(即马列主义政党)来说,夺取国家机器就意味着最终目标;然而像巴枯宁这样的无政府主义者却有先见之明地认为,在这种情况下,一个与资本主义官僚机构同样可怕的“红色官僚机构”将随之而来(盖林1970)。

如果这四个特征——直接行动、内部反独裁、交叉关注等级制度和不停的斗争——描述了无政府主义运动的独特性,那么这些特征究竟给标准的社会运动分析和理论带来了哪些问题?我认为,由于无政府主义的独特性,三个问题最终阻碍了对更大理解力和智慧的追求。首先,很难将无政府主义运动的结果与其他运动(例如那些追求法律改革的运动)的结果进行比较。如果无政府主义的目标似乎是不可逾越的,甚至是短暂的(“统治结构的终结”),那么我们如何才能真正将无政府主义的各种属性与移民权利运动进行比较,比如说,移民权利运动要求具体的政策改变?含糊不清或激进主义会妨碍对无政府主义运动的全面评估。其次,很难衡量无政府主义运动网络参与者的影响力。如果没有人“负责”,那么谁或者什么占据了移动网络中的重要节点?这一点至关重要,因为许多运动框架都侧重于关键运动参与者(个人或组织)的作用和贡献。尽管组织和运动可以采取无政府主义的方式(甚至由自我认同的无政府主义者组成),但从外部来看,这些运动并不属于无政府主义运动。【10】第三,我们不能指望无政府主义运动只强调某些事情或在有限的地区活动,因为一切都是无政府主义者的运动场,每一种情况都是潜在的阻力场。如果几乎任何事情都可以成为无政府主义行动的原因,从独裁到自由民主,再到性暴力事件或帝国主义战争,如何解释无政府主义运动的出现或个别无政府主义者的出现,在激进组织中的不同影响或整个社会系统的不平等?既然无政府主义行动的起因不尽相同,那么,如果几乎有什么能起到这种作用的话,我们怎么能预测这种行动呢?

计数网络

通过将无政府主义运动视为网络,可以解释其灵活性、分布性、重叠性和流动性。但是,另一种定位无政府主义运动网络的方法是将其与它的倡导者和敌人进行个人和制度上的比较。Smith(2008)主张将运动视为与其他网络(如反运动)竞争的网络。例如,她把全球正义运动作为一个国际网络来关注,同时也描述了一个反网络,这个反网络在性质上是新自由主义的,反对这一运动。这就提出了一个问题,谁将属于竞争对手,反无政府主义网络?可以想象,反无政府主义网络可能包括任何在维持等级制度现状方面有既得利益的机构,也包括任何其他无意的非精英支持者。

让我们把这个竞争对手,反无政府主义网络称为统治网络。大多数有无政府主义运动的社会

(除非它们是革命社会)也会有相应的统治网络。这些网络可能看起来相当相似,至少在价值观和意图方面,尽管它们的形式和构成可能有所不同。据推测,每一个统治网络都将包括国家的所有关键组成部分。统治网络的中心到国家节点是政治家或国家官员,他们做出决定,制定法律,并对限制无政府主义者及其思想受到更大的社会影响有着浓厚的兴趣。国家执法和社会控制部门的任何和所有要素都属于统治网络。该网络的这一部分将包括情报机构,其目的是收集有关持不同政见者的信息,以及任何监督和逮捕民众的警察(通常对镇压反国家激进分子有特殊兴趣)。【11】此外,统治网络的一部分可能是非常富有的个人、知名公司及其倡导者(行业协会、公共关系机构、商会、破坏工会的律师事务所等)。这些政党关注的是无政府主义者对资本主义的反对,因此,亲资本家群体经常监视他们的批评者(包括无政府主义者),诱捕他们,有时还亲自派匪徒袭击和谋杀他们。这些控制网络节点肯定或多或少地与网络的统计节点相关联。【12】

最后,统治网络包括所有负责塑造公众舆论的机构。大众传媒积极参与劝阻人们不要同情无政府主义,他们大量炮制无政府主义者的粗俗漫画、诽谤性新闻报道和散布恐惧。【13】这有助于造成对宣称自己是无政府主义者的普遍不信任和反对,并将阻止人们认同那些媒体与上述三种歪曲印象(混乱、暴力、天真的人)有联系的人。这些信息也通过正规教育传递。虽然没有必要直接参与反无政府主义的宣传(尽管在许多地方可能会这样做),但教育机构仍然向青年灌输民族神话、现状价值观、有关精英的良好历史以及有关主导机构(尤其是国家和资本主义)的陈词滥调。对亲统治历史的一种反应是另一种历史,例如从弱势群体的角度讲述的“人民历史”(见Zinn 1995)。培养个人盲目服从权威、鼓励等级制度内的屈从文化、反对被支配群体之间的团结的宗教机构也是统治网络的关键组成部分。

统治网络包括有意识和无意识地参与反无政府主义网络的人。参与者可能积极参与抑制,或者可能只是间接地完成平行或支持直接抑制的目标。【14】无论人们的意识或承诺如何,统治网络的成员都会反对无政府主义运动。例如,尽管不是每个警官或历史教师都会鄙视无政府主义思想,并希望减少无政府主义者的言论和组织自由,但他们仍然愿意在实现这些目标的系统中充当代理人。他们的默许,虽然似乎比为了灌输思想而撒谎的老师或胡椒喷雾抗议者的贝尔利根警察要好得多,但仍然有助于统治网络成功击败无政府主义运动的使命目标。

主题是谁?

出于实际原因,对一个或一群无政府主义者进行政治化的认同和公开“表态”是相当不明智的,特别是在那些受尊重的结社和言论自由较少的地方。但是,从严格意义上讲,我们想确定一个无政府主义者。然后,假设我们想描述那个无政府主义者。我们怎么做?我们应该使用什么标准?这是Jeff Shantz和我在《无政府状态与社会》(Anarchy&Society,Shantz&Williams 2013)一书中提出的一个重要问题。我们可以使用人们的口头声明(“是的,我是一个无政府主义者”)。但是,我们是否应该从表面上接受某人的说法,即他们是无政府主义者?对于无政府主义的原则或历史,是否应该有任何最低限度的知识才能让人们相信他们的主张,或使其符合条件?【15】我们可以寻找一些消极的迹象,比如有人在纽扣或T恤上打出“圆圈a”的标志。如果我们只相信象征性的表现,难道这些仅仅是文体表现,而没有(再次)承认或接受象征的政治意义吗?例如,许多朋克乐队在他们的名字和艺术作品中使用圆圈A符号,但这是否使他们成为无政府主义者?更重要的是,无政府主义符号的出现是否意味着佩戴乐队商品的乐迷是无政府主义者?那些对机器设备大发雷霆的乐迷们这么做是因为他们欣赏乐队极左的、反独裁的政治信息,还是因为他们喜欢乐队硬朗的摇滚乐?我们可以假设这个穿着黑色衣服的人是一个无政府主义者。但是,有可能有人只是碰巧穿了一件黑色的衣服,无意中发现了一场抗议。是什么解释了那些碰巧喜欢穿黑色衣服的人?【16】主流媒体和政界人士经常影射,在抗议活动中,人们穿着黑色衣服,用大手帕遮住脸

主流媒体和政界人士经常影射,在抗议活动中穿黑色衣服、用大手帕遮住脸的人是无政府主义者。一个批判性的调查应该将这样的主张判断为一个令人印象深刻的逻辑跳跃,以作出这样的假设,暗示一个人的政治信仰可以通过他的衣着或存在来最终辨别。许多其他群体、亚文化和个人喜欢黑色,当然也不是所有人都是无政府主义者。一般的媒体记者对激进的抗议策略是否足够了解,能够做出关键的区分?例如,许多记者似乎不知道“黑群”不是一个组织,而是一种抗议策略。个人不需要签署会员保证书(“是的,我在此发誓,我是无政府主义者,受到法律惩罚。。。”等等)就可以加入一个黑群小组。在2001年的热那亚反八国集团抗议活动中,数十名便衣警察和法西斯分子“加入”了庞大的黑色衣物集团——请注意,这些人这样做的目的是颠覆、诽谤和暴力抗议者(见2001年的一项)。想想这个反问句:一个记者看到一个黑衣人在一个喧闹的黑衣人集团阵营中砸碎了一扇银行窗户,他有没有费心去接近这个人,询问他们的政治?“那么,你对暴动与组织之争持何立场?你觉得你的立场是什么?你能说出三位十九世纪著名的无政府主义者吗?事实上,你会认为自己是一个自治主义者,自由社会主义者,反独裁主义者,还是无政府主义者?“当然,这样的问题是不会问的。当媒体对个人的政治主张时,为什么不应该把经过时间检验的新闻核实作为水印呢?对入党的人进行这样的核查是很容易的,但是对于一个没有入党要求,很少或没有教规或教条来维护(或亵渎)的意识形态呢?因此,我们应该把这种“报道”看作是猜测、猜测、夸张或假设。对于社会运动学者来说,门槛必须更高。如此高的标准更为严重,但考虑到无政府主义运动的独特性质,在分析无政府主义运动时难以实现。

其中一些混乱肯定是由大众媒体对那些被认定为无政府主义者的说法所引起的。媒体经常感到有必要将这些身份认定为可疑的断言。这些语境说明,自称无政府主义者的个人是故意欺骗媒体的。所有这些媒体传播的不准确的,但霸权主义的框架(即混乱、暴力、幻想)都可能是记者认为人们难以想象自己是无政府主义者的原因。在电视新闻广播,甚至是最有声望的“有记录的”报纸上,可以看到可预见的黄鼠狼语言。无政府主义者的身份被修改和质疑,在其前面加上“自我描述”、“自我宣称”或“自我风格”等字。或者,无政府主义者这个词本身被引述为“无政府主义者”,似乎是在暗示这些人不是他们宣称的那样。奇怪的是,其他政治取向的个人不会受到类似的挑战和怀疑,例如,“自称自由主义者”、“自称基督教民主党人”或“自称共和党人”。这种媒体报道导致了矛盾和自相矛盾的结论。人们被认为是无政府主义者是因为最肤浅的原因(着装风格、符号、行为),但当人们真正宣称自己是无政府主义者时,他们却难以置信地不相信。这似乎表明,在大众媒体控制话语的愿望和无政府主义者的机构的同情代表之间存在着某种紧张关系。特别是在美国,大众媒体希望只有在方便的时候(通常是为了宣传三个歪曲的符号标志)才将无政府主义者的身份或成员身份归因于,或者当无政府主义者的积极和讨人喜欢的活动可能使这种身份更具吸引力时,淡化这种联系。【17】

虽然参与无政府主义运动的自我认同的无政府主义者是本书的主题,但承认其他感兴趣的人群是明智的:非运动无政府主义者和无政府主义个人。因此,对无政府主义运动的严格重视导致了大多数社会对无政府主义者和无政府主义活动水平的严重低估。这是社会运动研究中许多令人不安的主题认同问题之一,其后果是不可避免的。

毫无疑问,有许多人认为自己是无政府主义者,但他们并不积极参与无政府主义运动(尽管他们可能参与非无政府主义运动)。没有办法确定在一个特定的社会中有多少这样的人,但很可能他们是由一些前无政府主义运动参与者组成的,这些参与者仍然被认为是无政府主义者,而无政府主义者从未(出于任何原因)参加过无政府主义运动。有时,他们缺乏积极参与是由于对政治或地理隔离的漠不关心,而对其他人则是由于相互竞争的时间要求、责任和偏好。虽然这个群体是无政府主义状态的一个重要指标,但这些人通常不在本书使命的范围之内。这些人表明了将无政府主义社会政治思想带入非无政府主义环境的潜力。

第二类无政府主义者的解释更具挑战性。这些人并不认同无政府主义者,但他们或其他人能够将他们的信仰或行动解释为与无政府主义兼容。换句话说,无政府主义者(这里所描述的隐含无政府主义者)类似于无政府主义者,但仍然有意识地或没有意识地拒绝无政府主义者的标签。这种人的例子不胜枚举,正如无政府主义组织在进步运动中很常见一样。在本书的第8章中,我将重点介绍与无政府主义运动合作或与无政府主义者在同一政治环境中共存的各种无政府主义组织。在这里,我考虑北美的各种无政府组织或项目。没有人被认为是百分之百的无政府主义者,所有人至少包括一些非无政府主义者确定的个人,但他们的组织结构和做法与无政府主义的结构和做法高度一致。

接下来,我考虑我们可以明确分析无政府主义运动的范围。

多层次分析

社会科学家热衷于描述他们的研究所关注的分析单元和层次。对于大多数研究来说,这意味着研究范围的局限。但我不想把这本书的范围局限于某一特定层次的分析或主题。因此,许多不同类型的观察和数据源都包含在下面的页面中。在微观层面上,分析可以集中在个人无政府主义者身上——名人与否、生者与死者、老人与年轻人、活动家与不活跃者等等。第二章分析了一些无政府主义者的个人特征,描述了他们的一些主要特征,如政治思想、社会人口特征、行为和观点。这是研究无政府主义者的一个关键因素,他们倾向于优先考虑个人自治。我们也可以进行中观层面的分析,无政府主义者创造的有组织(和非器官化)结构是分析的单位。在这里,正式和非正式的无政府主义组织、团体和项目可以被审问。从亲和力团体、无政府主义足球俱乐部、阅读团体到联合会、联合会或集体组织,任何事物都不仅仅是值得研究的课题,也是无政府主义运动的生动表现。第3章提供了全球无政府主义组织领域的不完整快照。在稍微放大的分析单元中,我们可以关注无政府主义事件、抗议或其他行动。也许任何由无政府主义者组织的、由无政府主义者参加的、甚至在设计或执行上是无政府主义的东西都会引起兴趣。最后,一个更大的焦点是可能的,这可以被描述为宏观层面。在这里,社会结构(无论是无政府主义者还是远低于无政府主义者)或整个运动都可以从其宏大性和复杂性中进行分析。第5章和第6章分别关注政治机会和新社会运动理论,由于它们关注政治、经济和文化机构,因此采用了这种宏观分析。

不管我们选择哪种分析方法,都有陷阱。方法论者警告不要犯“逻辑谬误”,两个主要的谬误是生态谬误和还原论谬误(Babbie 2010)。错误之处在于对现有数据得出的结论不恰当。因此,我们必须考虑数据对我们的分析单元“说”什么,以及我们可以诚实和合法地得出什么结论。例如,为了避免生态谬论,我们应该记住,尽管一个国家存在着许多无政府主义组织,但这并不意味着按比例来说,有许多个人无政府主义者;每个组织中可能只有一两个成员(或同一个人)。换句话说,无政府主义运动可能有许多组织,但参与的个人很少。或者,为了犯简化主义的谬误,我们可以不恰当地假设,某些类型的无政府主义者的存在意味着存在的特定类型的组织或将发生什么样的行动。也许现存的组织对个体无政府主义者的实际取向并不具有代表性。

因此,尽管我们可以评估任何分析单元的信息,但将一组关于无政府主义者的信息转换为不同的分析单元是不明智的。仅仅因为我们可以在一个城市里找到几十个无政府主义者和一些组织(甚至聚集在一个房间里),并不意味着有任何一种连贯的运动,更不意味着有一个协调或包含彼此喜欢的个人的运动。或者,同样地,我们不能假定生活在一个城市的每个无政府主义者实际上都是该城市无政府主义运动的一员(即使这是一个非常活跃的运动)。一场单调的抗议甚至并不意味着一场大规模的运动——那些参与其中的人可能仅仅受到的“规则”的影响(索尔·阿林斯基,1971年),即在激进分子人数很少的情况下制造大量噪音。仅仅因为无政府主义者参加甚至组织了一个支持罢工工人的活动,并不意味着参加活动的无政府主义者就被认定为无政府主义者。或者,最后,当无政府主义者的抗议或行动涉及财产破坏时,我们不能假设活动中的任何无政府主义者(或一般无政府主义者,包括那些没有参加的人)支持任何特定的财产破坏行为(或反之亦然)。我们也不应该假设那些无政府主义者自己会在有机会的情况下进行财产破坏。

值得做的重要比较

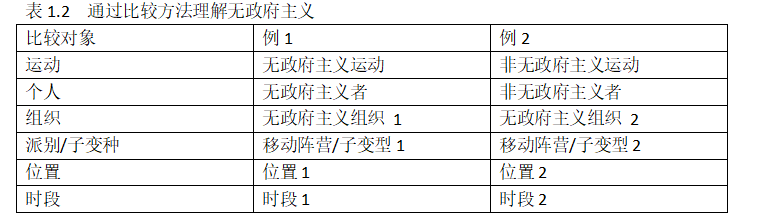

像所有的社会科学家一样,运动学者通过将不同学科之间的比较(Klandermans&Smith 2002)作为意图和理想结果来进行操作,从而获得更大的启发。【18】比较有助于解释什么是不同的,什么是相似的,并且直接或间接地指出潜在的原因。我们可以对无政府主义者和社会运动进行各种比较,从而使无政府主义运动的性质和具体细节更加清晰(见表1.2)。例如,我们可以将那些明确和公开的无政府主义运动与那些无政府主义运动进行比较(即,拒绝“无政府主义”的标签,但按照关键的无政府主义价值观行事)。或者,将无政府主义运动与其他“类似运动”或“不同运动”如自由主义者、马克思主义者或议员进行对比,就可以理解为无政府主义运动。这些运动间的比较勾勒出运动之间的明显界限,因此无政府主义运动的某些性质将与其他运动的性质不同。其他潜在的比较包括无政府主义者与非无政府主义者、无政府主义组织与非无政府主义组织的具体比较,等等。

我们也可以进行运动内部的比较:对比无政府主义运动中那些自吹自擂的意识形态亚变体。例如,无政府共产主义者与无政府工团主义者有何不同?虽然存在着强烈的差异,但如果将它们与个人主义者、原始主义者、叛乱者或无政府朋克相比较,这些差异中的许多可能会减少。或者,无政府主义团体和亲和力团体从事什么样的活动,它们有什么不同?组织结构对他们的活动有什么影响?第八章比较了各种无政府组织,如地球第一!食物不是炸弹等组织。

跨空间的比较将导致其他具有启发性的匹配。例如,北美的无政府主义运动与南美、欧洲、非洲或亚洲有何不同?这些大陆比较可能是富国与穷国的代表,甚至是世界体系内的比较。把独裁体制内的无政府主义运动和民主体制进行比较怎么样?在一个国家内,我们可以进一步比较某些地区的无政府主义者。在美国,这样的比较可以突出西海岸和东海岸(威廉姆斯2009b),或农村与城市,小城镇与大城市之间的差异。第3章利用anarchist Yellow Pages(AYP)的数据,显示了空间和组织类型的变化。

最后,我们可以跨时间进行比较。各种无政府主义运动史的学生都注意到了各种动员和活动的浪潮(Cornell 2016; Sunshine 2013; and Schmidt 2013等等)。例如,为了理解某些时刻无政府主义运动的性质,我们可以将它们的条件、构成和策略与其他时代进行比较。在无政府主义的“黄金时代”、第一次世界大战之后、1930年代末西班牙革命之后、1960年代和现在,运动有何变化?更具体地说,对比可以考虑作出明确的比较,例如在当代和黄金时代之间,或当代和1960年代之间。分析可能有点特别,但我们可以得到某些数据的帮助,例如,将1983年的国际黑名单和1997年的AYP与2005年的AYP进行比较(见第章对于本例的分析为3)。第五章用《安福斯(AInfos)通讯》来说明许多地方无政府主义运动的纵向变化,并寻找这些运动的模式和不同之处。这种比较可以显示哪些国家改变了无政府主义组织的数量,什么样的组织,以及这些年来全世界的总体变化。

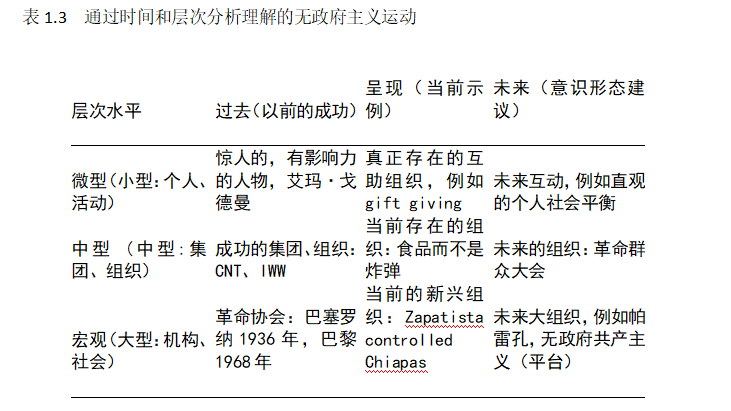

暂时考虑的分析水平

除了比较时间段,我们还可以使用时间结构来反思无政府主义的实践和目标。我们可以使用基于乌托邦式设计或无政府主义意识形态的时间模型来考虑过去的例子、当前的例子和未来的例子。与许多其他运动的参与者一样,无政府主义者希望保留过去的无政府主义运动历史,在现在继续无政府主义活动,并渴望对未来的无政府主义愿景。为了使无政府主义运动在时间上的探索更加丰富,让我们增加一个社会规模维度。如前所述,社会学家经常在各种分析层次上测量社会现象,特别是微观(个体、互动或情境)、中观(组织)或宏观(制度)层次。当我们将这些级别与不同的时间段(都有三个类别)相结合时,我们会生成一个三乘三的网格,或者一个有九个潜在类别的类型。从时间上看无政府主义运动,我们可以更好地了解他们以前在哪里,现在在哪里,以及他们想去哪里(符合他们的意识形态愿望)。社会规模的第二个维度有助于在社会背景下考虑这些努力的规模。让我们来探索时间是如何与尺度相互作用的(见表1.3)。

过去的微观例子可能包括惊人的、有影响力的人物或关系。在这里,我们可以选择艾玛·戈德曼(Emma Goldman)作为这样一个典型的个人,以及她与其他无政府主义者,如约翰·莫斯特(Johann Most)、本·雷特曼(Ben Reitman)、沃尔泰林·德·克莱尔(Voltairine de Cleyre)、鲁道夫·洛克金(Rudolf Rocker)、彼得·克鲁泡特金(Peter Kropotkin)和最重要的亚历山大·伯克曼(Alexander Berkman) (Goldman 1970)。我们也可以调查过去无政府主义者的个人特征,比如他们的社会阶层。如果我们看看过去的组织模式,我们可以把重点放在CNT,这是20世纪30年代西班牙革命时期的主要工会,该组织代表了大约150万西班牙工人,具有无政府主义的联合意识形态。伊比利亚无政府主义联合会(FAI)是为了强调革命的无政府主义战略而成立的,因此今天许多人经常提到CNT—FAI(见加纳2016)。或者,在盎格鲁世界和其他地方,世界上的工业工人协会是一个工团主义者(不一定是无政府工团主义者)联盟,代表了美国许多非技术工人(van der Walt&Schmidt 2009)。然后,过去的宏观分析可以强调西班牙革命的经验,特别是1936年巴塞罗那,或其他革命社会,如1910年的墨西哥或1917年的俄罗斯(见马歇尔2010年;施密特2013年等)。在每一种情况下,人们都建立自己的民主制度,直接作出决定,剥夺(或试图剥夺)工业生产资料,并主张进行广泛的社会变革。

在关注当前时期时,我们的微观层面的关注可能会寻找真正存在的互助的例子。在无政府主义运动中,gift giving将符合这一标准,有时真正自由的市场就像露天的“免费商店”一样运作,在那里不使用钱,也不交易产品——任何人都可以得到任何东西。在中等层面,我们可以注意到目前的组织,如食品而不是炸弹、Crimethinc、Zapatistas无政府共产主义联合会或国际无政府主义联合会。今天的这些组织在其机构化的日常基础上实行无政府主义。最后,目前宏观层面的现象可能很难确定,但我们可以指出由Zapatistas控制的墨西哥Chiapas,当地群体通过民众集会管理自己的领土。(注:Zapatistas一般不认为是无政府主义者,但许多以自治主义为导向的本土或移民群体有强烈的无政府主义倾向。)

最后,预测无政府主义运动更具挑战性。在微观层面上,什么才算是未来的无政府主义运动?也许所有人都有能力本能地理解如何追求自己的利益和欲望,同时也知道他人的权利和集体的利益如何限制个人的行为。我们可以预测未来中观层面的组织,比如革命大会(也许类似于2010-13年期间的民众直接民主起义浪潮,尽管也扩大了范围,比如埃及、西班牙、波多黎各、美国(占领)和许多其他地方的起义)。最后,无政府主义传统中存在着许多宏大的模式,这些模式表明了宏观机构的构成方式。其中包括无政府共产主义,特别是描绘未来自由主义共产主义社会的纲领(Skirda 2002)。或者,迈克尔·阿尔伯特和罗宾·哈内尔(1991)开发的高度详细的参与式经济学(ParEcon)模型提出了生产、分配和消费的结构方式,以符合无政府主义价值观(如多样性、工人自我管理、公平、团结和效率)。【19】

得出初步的结论

本章介绍了社会运动的本质特征及其社会学研究。我使用的主要例子是当代无政府主义运动。基于这一讨论,有可能得出一些初步结论。这些对许多运动参与者或社会运动的学生来说似乎显而易见,但它们仍然是需要强调的关键点:运动是真实的、复杂的和可分析的。

首先,社会运动是真实的。这种现象学的方法假设,真实的事物有一个物理的,真实的世界形式,我们可以观察和研究。尽管学术运动研究更倾向于关注成功的改革运动,但无政府主义运动也是合法和有价值的课题。尽管运动有客观的现实——例如,无政府主义者进行公开抗议,聚集在真正的展会上上,属于集体组织——他们也有主观的现实。无政府主义运动的参与者并不认为他们的运动或他们自己的参与是主流的三种曲解印象。要真正理解无政府主义,既要考虑无政府主义运动的客观条件,也要考虑运动参与者对无政府主义的主观观照和解读。从无政府主义者的历史来看,这种运动行为最有意义。此外,缺乏慷慨或成功获得长期目标(即革命)并不否定运动的存在。运动之所以存在,是因为有自我意识的人认同自己的集体参与——换句话说,运动之所以存在,是因为人们这样说,并相应地采取行动。

其次,社会运动是复杂的。外人很难真正了解运动内人的经历。同样,对于运动参与者来说,向非参与者充分表达运动经验、行为和目标的广度往往是一项挑战。为了理解一个运动的复杂性,一个多样的、多方面的方法是必要的。与主流媒体提供的粗制滥造的漫画、政客们提供的宣传,甚至许多社会运动发言人提供的“谈话要点”不同,这些运动既不简单,也不矛盾。在无政府主义运动中,这种目标首先是故意混淆(回想反无政府主义网络的活动),但也涉及各种意识形态、战略优先事项和组织化方法(回想上面描绘美国无政府主义运动网络的数字)。

第三,社会运动可以被解释和模拟(尽管从来没有达到每个人的满意)。这些目的是理论的目的。出现了许多更大的理论框架(不完全是“宏大的理论”,但肯定是着眼于大局),以及在某些有限的背景下具有适用性的更小的理论。运动理论的多样性,事实上,许多理论的矛盾性,表明了一种后现代主义的方法,理论的效用从一种情况到另一种情况,运动到运动。因此,在所有情况下,任何运动理论似乎都不能完美地工作。也不应该。第四章开始对运动理论的批判,接着是第五章、第六章和第七章。

接下来,通过从微观和中观两个角度分析当代无政府主义运动(分别为第2章和第3章),我深入探讨了表1.2所示的多层次方法。

注释:

1 Ba Jin. 1932. The Autumn in the Spring, pp. 8–9.

2 There is another semantical meaning to “movement” that I wish to mention. Some have argued – Black feminist bell hooks (2000) being my favorite example – for conceptualizing movements in literal, temporal terms. Thus, anarchist movement, like feminist movement, is a trajectory that people follow. People move in movements. Things are changing and people are brought along with these changes. While I do not use the word “movement” in this sense here, I do want to acknowledge its conceptual value.

3 These arguments may appear to some readers as strawmen, but I have personally heard each objection, even though no scholarly reference can be given to prove a claim’s existence.

4 However, some AFA, EF!, and FNB collectives do identify as anarchist organizations, while many others do not.

5 To say that someone is “an anarchist in government” is to grossly misunderstand the meaning of anarchism. Dennis Kucinich take note!

6 Collective agreement of what constitutes anarchism allows for out grouping improperly anarchists like “anarcho capitalists.”

7 For more on “frames,” see Chapter 4’s discussion of the frame alignment theory of social movements.

8 “Libertarian” in most non North American countries is simply a synonym for left wing anarchist, especially when the label is appended (as it often is) with a “ socialist” or “ communist” suffix. The American proto capitalist “libertarian” Murray Rothbard (2007) bragged of his “side” finally “captur[ing]” the term “libertarian” from his “enemy,” whom he identified as “anti private property anarchists, either of the communist or syndicalist variety” (2007: 83).

9 A remarkable consequence of this anti authoritarianism is best seen in contrast to the many varieties of socialism named for authoritarian leaders (e.g., Leninism, Stalinism, Castroism, Trotskyism, and Maoism). Preceding all such varieties is Marxism which, as Grubacic & Graeber (2004) note, is the only political philosophy named after an individual with a PhD. Yet, no such patterns exist within anarchism: there is no Malatestaism, Landauerism, or Kropotkinism.

10 Consider the British anti poll tax movement (Burns 1992), the Indian decolonization movement (Ramnath 2011), or numerous examples discussed in Lynd and Grubacic (2008), where anarchist were important players, but were not alone.

11 The American manifestation of these has been “red squads” and “anti terrorism units,” who attempt to enforce authoritarian legislation such as the Sedition Act, Smith Act, “criminal syndication laws,” and so on. Even the European agency Interpol has origins in monitoring and suppressing anarchists (Jensen 1981).

12 There may be affinities here with organized or individual fascists, who are also part of the domination network, who often act violently toward anarchists, albeit without legitimate authority to do so.

13 Whether in the past (Cobb Reiley 1988; Hong 1992) or in the present (McLeod & Detenber 1999; McLeod & Hertog), media distortion has been a consistent dynamic during the entire history of anarchism (and other radical social movements).

14 Note here the similarities between the domination network and the institutions that Boykoff (2007) describes as instrumental in the suppression of dissent (specifically the state and private media).

15 Recall the above bewildering claims of groups in the USA as diverse as Libertarian Party members, the Unabomber, or “national anarchists” to the anarchist moniker. Unfortunately, most media uncritically report these claims of identity (probably because in doing so “anarchists” are negatively libeled), as opposed to properly characterizing these people as ultra capitalists, terrorists, or racists, respectively.

16 Note that this assumption also leads to the implication that people might cease to be anarchists when no longer wearing black. But, anarchists do not simply engage in black bloc type events, but a wide variety of activities, most of which do not require “masking up.”

17 There are a few notable exceptions, especially local media who are a bit naive to the issue.

18 Émile Durkheim famously argued that the core analytical approach of sociology is comparison.

19 Like many future oriented systems, ParEcon has been criticized, including by a number of anarchists. For example, class struggle anarchist critiques may be found at http://www.nefac.net/parecon