2019年9月4日下午,香港特首林郑月娥宣布四大行动,包括正式撤回修订《逃犯条例》;支持监警会详细审视警方执法行动;走入社区与市民对话;广泛听取社会各界对政府的意见建议。自2019年2月12日香港特区政府宣布提交修订《逃犯条例》及《刑事事宜相互法律协助条例》的草案(下文简称“修例”)以来,香港社会陷入了长时间的冲突和动荡。这次修例所引发的游行示威活动持续时间之长、参与人数之多、暴力现象之突出均创下来香港回归以来之最。 从矛盾各方的诉求来看,“修例”仅仅只是导火索,更深层次的香港长期积累的社会矛盾和共识撕裂问题才是其中根本原因。正如林郑月娥所说:“我们眼前的矛盾是反映了长期积压的政治、经济和社会问题,例如房屋和土地供应、贫富悬殊、社会公义、青年人的机遇,以至公众参与决策等。”

社会运动并非香港特有现象。在全球范围内,当常规的政治体制无法回应和解决民众集体诉求时,民众经常通过社会运动的形式表达不满。这种社会运动本身就是以政治化的形式对抗国家建制,也就是一种体制外的政治行为 [1]。其中最为典型的莫过于十九世纪欧洲此起彼伏的工人运动。自殖民时代起,香港所有的社会运动都包含着民众强烈的表达欲望,而不同时期的社会运动背后民众的诉求多有不同。

实际上,香港政府早已意识到, 平息修例所引发社会冲突的关键在于解决长期积压的社会矛盾。但众多民众却对前景相当悲观,不少人认为,特区政府之所以无力解决长期积聚的社会矛盾, 其根源在于当前政治体制偏向保护精英阶层利益。终于,在逐渐上升的“本土主义”身份认同和中产阶级争取政治权利意识的带动下,香港民众要求政治体制扩大民主参与的呼声越来越强烈。只不过,“修例”案恰好点燃了香港民众与政府之间长期积聚的矛盾。

致命诱惑:香港产业空心化

二十世纪四十年代,在国际市场和内地市场旺盛的需求拉动下,香港制造业蓬勃发展。直至六十年代,制造业已经成为香港的主导产业,在七十年代顶峰时期就业人口高达47.7% [2]。制造业的兴旺带动了金融、娱乐、地产、物流业的快速发展,也带动了城市的整体繁荣。

当时,香港的制造业主要集中在中低端劳动密集型产业。八十年代,受制于制造业综合成本上涨,以及其他地区如中国内地、东南亚经济体明显的比较优势,香港制造业逐渐向外转移。港英政府无意推动香港产业转型升级的战略规划,而将香港产业重心向服务业转移。自此,香港开启了“去工业化”历程。服务业就业人口比例从1985年的52%增长到1995年的73.4% [3]。

按照不变价格计算,2000年服务业占本地生产总值比重高达83.73%,制造业占比重仅为4.8%。到了九十年代,贸易及物流业、金融服务业、专业及工商业支持服务业与旅游业成为香港四大支柱行业。按照现价计算,1996年四大支柱产业占国内生产总值的比重为48.5%,2007年达到峰值60.3%。近年来基本在56%—58%之间徘徊。

香港政府奉行“积极不干预”的自由市场经济原则,因此当前高度单一的产业结构和严重依赖服务业是市场经济下资源自发优化配置的结果。二十世纪八九十年代得益于内地尤其是珠三角地区制造业的高速发展,香港的专业服务、金融、贸易和物流等服务行业迎来了黄金时期。不过这样的良性分工协作关系迎来了新的挑战,其中最突出在于内地与香港之间的政策障碍。其次,随着内地生产性和流通性服务业水平的不断提升和市场逐渐开放,对香港的依赖和需求明显降低。

作为一个城市型经济体,香港并不一定需要像新加坡一样构建相对均衡的产业结构 [4]。但由于香港与内地和东南亚经济体之间要素流动受到政策等限制, 香港未能足够融入内地的经济,加上香港服务业内部结构亦不健康,由此造成了产业空心化及一系列社会经济矛盾。

恶果降临:令人忧虑的社会矛盾

尽管收入差距扩大的形成原因比较复杂,但是相对于产业结构较为均衡的经济体,以“去工业化”为主要特征的经济体内部收入分配不平等程度较大 [5]。七十至九十年代产业结构的变化造成了结构性失业,大量劳动力从产业工人变为服务人员。大多数从事流通性服务业和生活性服务业如港口运输、销售、家庭助理等,薪资待遇降低。由于第三产业的收入差距比第一和第二产业大,从事服务业的劳动人口内部收入差距分化严重。

其次,产业空心化往往会刺激经济体的投机活动,常见的是地产泡沫等资产价格飙升的现象。大量投资者通过投资获得丰厚收益,加剧了财富集中的现象。根据香港统计局的数据显示,1971年香港基尼系数为0.43,1996年大幅上涨至0.52。回归后至今,基尼系数仅略微上涨至0.54左右。

香港居民的生活压力从《经济学人》发布的报告可见一斑。2019年香港再次成为全球生活成本最高的城市。其中, 房地产负担是矛盾最激烈的社会议题。根据世邦魏理仕最新发布的《全球生活报告:城市指南》,香港连续数年被列为受调查国家和地区中最昂贵的住房市场。众多权威的调查和统计机构大多得出同样的结论。根据国际清算银行的数据显示,香港房价1970—2017年累积上涨20.1倍,年均增长8.4%。根据香港政府统计处的数据显示,1996—2017年香港住宅累积上涨年均增长7.57%,平均工资仅上涨3.67%。回归以来,工资的平均上涨幅度远远赶不上住宅价格的增幅。

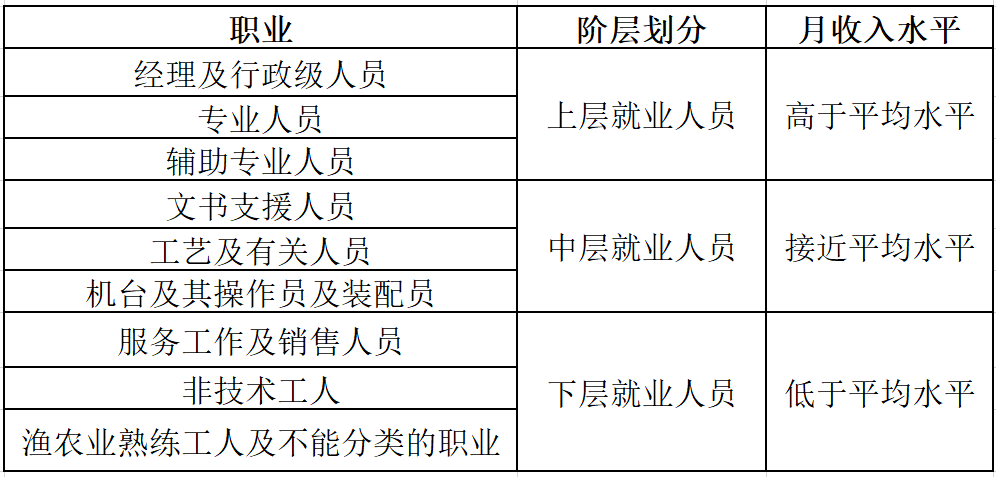

令人担忧的是, 回归以来香港社会阶级固化趋势非常严重,中产阶级的萎缩尤为严重。根据《香港人口统计主题报告》数据显示,1996年上中下三个阶层的就业人数占比分别为29.2%、37.6%、33.2%,2016年比例变化为37.6%、24.0%、38.4%。其中,中层就业人口的大幅萎缩,分流至上层和下层就业人口当中。其中主要是大量中层就业人口上升为辅助专业人员。然而,该职业人群20年来其月收入中位数仅上涨51%左右。经理和行政人员就业比重略有下降,月收入中位数却上涨了115%。中层和下层月收入中位数大约上涨50%。2011年后,中层就业人员上升为上层就业人员的数量大幅降低,却有不少人下沉为下层就业人员。这反映出香港自回归以来社会阶层变化的趋势,即 香港收入差距两极分化现象加剧,中产阶级和底层居民向上流动机会减少,阶级固化非常严重。

表1 香港按职业划分阶层情况 [6]

缺位的政府、幼稚的政党与社会运动

殖民时期以来,香港一直恪守“积极不干预”的自由放任经济政策。回归以后, 造成内部贫富差距不断恶化的产业结构问题和再分配制度不合理依旧困扰着香港,却始终未见、未能改革和优化。以再分配制度为例,受到财政收支压力和立法会政策偏好的制约,香港的再分配制度并未有效调节收入差距。根据香港统计局数据显示,2016年香港原本居民收入基尼系数为0.539,税后及福利转移后居民收入基尼系数为0.473。经过再分配调节后收入差距依然较大。此外,香港政府在应对房屋供应、阶级固化、贫困人口、医疗保障等方面的不足,共同造成香港民众对政府的满意度不断下降。根据香港大学民意调查数据显示,1997年7月香港政府的不满意比例仅为17.1%,但从2010年开始,该比例长期在40%上下波动。

另一方面, 香港民众的政治参与意识却在不断增强。随着香港经济的繁荣发展,二十世纪七十年代开始以中产阶级为代表的香港民众政治诉求不断加强,寻求参与政治议题讨论的政治和社会团体大量涌现。此外,中英会谈的进展迫使港英政府谋划回归后英国在港利益的保障问题,港英政府在八十年代决定加快香港民主制度的建设。1991年香港首次进行立法会直接选举,标志着香港民主政治进入了新的阶段 [7]。但是,香港民主制度一直存在着令人诟病的缺陷。香港中产阶级和底层民众对政府和精英阶层的强烈不满逐渐转化为政治体制改革的诉求。他们认为,香港政治和经济相互勾结,攫取了大部分的经济发展成果。因此,只有彻底改变这一政治体制,将政权建立在公民的认受性(Legitimacy)之上,政府才能真正对公民负责。

以政党为代表的政治力量,在表达改革诉求和参与改革进程当中发挥了主要作用 [8]。不过,香港民主制度发展时间较短,其政党政治尚不成熟 [9]。各个政党的政治定位、党内建设、宣传传播、组织动员、政治表达、功能发挥存在诸多问题。主流政党为了争取更多的选民,其代表的社会阶层逐渐扩大化,政治理念也越来越务实。具体而言,回归后,原本主要代表某一阶层的政党,超越了原阶级、利益团体和意识形态的范围,寻求吸引中产阶级、中间选民的支持,甚至不少政党声称代表全香港的利益。这种务实的政治定位使得政党之间意识形态和阶级特征越来越模糊,各政党为了明确自身的特征,不断强化政治立场色彩。

香港政治生态出现了所谓“泛民派”和“建制派”两大阵营。两大阵营之间的阶级属性同样具有较大的包容性,其分歧主要在于对“一国两制”的政治立场分歧上。即“泛民派”强调“两制”高于“一国”,认为香港必须尽快建立西方式的民主政治制度,极少数激进人士甚至呼吁香港应独立;“建制派”强调“一国”高于“两制”,认为香港必须在统一的绝对前提下,谋求社会经济的逐步发展。实际上,在 香港政治生活中,政党和政治团体之间的立场之争常常凌驾于民众福祉之上,各派系都无法提出令多方普遍接受的政治改革方案 [10]。

在当前的民主制度下,香港政局不可避免陷入分裂 [11]。在港英时期,英国政府对香港民主制度设计的主要考量因素集中在保障自身的商业利益和制约民粹势力上。其制度有两个核心,第一是政府首脑并非直接选举产生,第二是立法会中所谓的“功能组” [12]。在这样的制度建构目的下,香港的民主制度固然有利于抵御民粹主义者的福利主义主张,维护自由资本主义的竞争优势,但也必然存在天然偏向于维护资本利益的倾向性。大量增强民众福利的法案都遭到了否决。回归以后,中央政府为了回应民众的诉求,主动推动香港民主制度的改革,不断完善民主程序和选举制度。但是在“一国两制”框架下,香港享有高度的自治权,港英时期遗留下来的政治建制的改革只能由特区政府和社会各界人士通过自身努力和协商来完成。

香港普通民众将当前香港政治困局简单归结于政府缺少认同性,因而他们认为,“双普选”才是解决当前困局的唯一出路。而 政治体制改革的滞后引起了民众的强烈不满,使得社会矛盾和冲突愈演愈烈。广泛的不满情绪演变为不定期的游行示威活动,香港政府疲于应对。尤其是香港政府对“修例”事件所引发的以“去中心化”为主要特点的社会运动几乎束手无策。

所幸的是,香港发达的公民社会和高度的政治自由意味着香港政治体制拥有一定的包容性。在包容性政治体制下,香港政府和民众之间的良性互动,可以借由社会运动推动达成。回顾社会运动的历史,我们可以发现社会运动早期往往伴随着民众与政府的激烈冲突,而进入二十世纪下半叶,欧洲政府表现得更有耐心地应对各类社会运动,不再将社会运动定性为恶性“群体性事件”或“暴乱”。换句话说,政府实质上接受了民众寻求常规政治外的诉求表达方式和渠道。更为关键的是,欧洲政府逐渐建立将社会运动纳入体制轨道的包容性政治体制。

虽然这段时间香港持续的社会冲突的确令人忧虑,我们也应谴责个别暴力事件以及冲击立法会和中央派驻机构的行为,但我们也应该有信心,以法治和文明享誉世界的东方明珠,一定会找到弥合社会矛盾的出路。实质上,香港对解决当前困局所作出的种种努力,应被视为进一步完善我国社会主义民主体制和提升社会治理能力作出的有益探索。正如习总书记在十九大报告中强调的:“发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力,用制度体系保证人民当家作主。”

参考文献:

[1] 赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].社会科学文献出版社,2006.

[2] 刘文钊. 香港产业结构变动对收入分配的影响——基于人口普查数据的分析[J]. 南方人口, 2014(4):70-80.

[3] 黎熙元. 梦想与现实-香港的社会分层与社会流动[M]. 北京大学出版社, 2008.

[4] 陈少兵. 香港产业转型升级的特点与反思[J]. 广东社会科学, 2017(06):92-98.

[5] 王展祥, 王秋石, 李国民. 发达国家去工业化与再工业化问题探析[J]. 现代经济探讨, 2010(10):38-42.

[6] 关红玲. 香港产业结构转变与收入分配问题解读[J].学术研究, 2014(11):90-96.

[7] 周平. 20多年来香港政治生态的改变[J]. 云南大学学报(社会科学版), 2005, 4(2):12-21.

[8] 朱世海. 论香港的政党演进与政治发展的关系[J]. 中央社会主义学院学报, 2010(3):74-78.

[9] 陈丽君.香港政党政治的特点研究[J].当代港澳研究,2011(2):122-132.

[10] 朱世海.香港政党与香港特别行政区政府的关系取向[J].岭南学刊,2010(3):13-16.

[11] 李建星.政党体系与行政主导[J].当代港澳研究,2014(3):54-67.

[12] 曹旭东.香港政党政治的制度空间[J].法学,2013(6):110-118.

上下滚动查看更多

IPP独家稿件。

作者:李江,华南理工大学公共政策研究院客座研究员。

编辑:IPP传播中心。返回搜狐,查看更多

责任编辑: