从1789年法国大革命开始,西方就开始相信「自由、平等、博爱」的个人主义可以领导人民。两百年过去了,没有一种思潮可以永生,我们是时候开始问:「领去哪里」。

来欧洲之前,早早就听说欧洲最近十几年注定要完蛋。听到这个消息,我很兴奋地开始收拾来欧洲的包袱,希望能看别人怎么完蛋。倒不是想看热闹,而是想学习,从而避免重蹈覆辙。

或许有人问:「西方跟中国差别太大,教训可以借鉴么?」

事实上,西方占据世界意识形态高地许久,他们的话语体系已经深深影响到了我们的生活和价值观。或许你抱怨时也说「这是我的自由」、「家庭生活不民主」这样的话。即便自己不说,或许也时常听到。这些语言影响着我们看问题的切入点和解决问题的方法论。至少使我的价值观中有相当一部分的舶来品。同时,我们总说东西方「差别太大」,可又始终缺乏系统的表达。

以上种种,让人感到反思西方衰落与分裂中的社会的迫切性。扬弃其社会的指导思想,首当其冲。

一. 作为焦点的「个人主义」

去理解彼岸的社会,在试图挖开现实一层之后,就易被涌出的名词淹没。西方社会先后被标记上了这样些词语:「资本主义、物质主义、消费主义、浪漫主义、民主社会、普世价值、福利社会」。面对错综复杂的词义,学物理带给我的启示是:名样繁多的定理之间往往有着上下级的关系,寻根可以是发展智识的第一步。

找寻文化流源的方法见仁见智,这里引用钱穆先生的一段话:

「我们要衡量一种文化,而批评其利病得失之所在,必要在……(下述)三阶层中,求得其核心或领导势力之所在。

任何一种文化人生,必然有三个阶层所凝合。……最基本的,第一个文化阶层,是……物质生活、经济条件; 由此发展到第二阶层,则为政治法律、社会礼俗,群体集合之种种规定与习惯。循此再发展,乃有……第三层;此一阶层,包括宗教、哲学、文学、艺术等,属于纯精神部门。(总言之)文化是物质的、集体的、精神的,三部门之融合体。」

随这线索去寻找,各种名词都汇集到同一个焦点,姑且称之为「个人主义社会」,试演绎如下:

「个人」的概念早已有之,而自法国大革命之后,随着「自由、平等、博爱」口号的兴起,个体的「意志、权利、欲望」被前所未有地重视起来。西方各国各取所需,从中找寻构建新国家的基石。

当每个人的欲望被重视,加之工业革命和资本主义蓬勃发展的时代背景,满足每个个体的物质需求,成了社会最直接的追求。衣食住行的欲望在很长时间成为统帅社会的共同纲领,形成了富有凝聚力的国家机器。

对外,这台国家机器要保障资本在海外获利,于是必须负「维护安全、掠夺原材料、打开市场」三方面的责任。这既反映为资本主义国家抢夺海外殖民地的历史,也反映为它们在全球鼓吹「自由市场」和构建金融霸权的当下现实。

对内,国家需要继续厚培「个人」这一概念。《人类简史》的作者这样说:「国家与市场是『个人』概念的生身父母 (The state and the market are the mother and the father of the individual)。」其中逻辑是:唯有淡化之前的家庭、宗教、社群,把个体以前从中获得的物质、情感需求资本化、市场化,才最符合资本的要求。消费主义的观念即自然而然从中演化而来。

随着资本原始积累,原本的物质的强烈需求开始淡化,国家需要围绕「个人」的概念,在政治与社会的层面塑造一种领导。于是自然有了「民主政治」,有了「普世价值」,有了「福利社会」(大多数欧洲国家经济起飞的时期都与民主、福利、普世价值没有什么关系,后者是几十年以至于百年之后兴起的概念)。

这种围绕「个人的意志、权利、欲望」构建国家的思想,多多少少随着西方百十年的辛苦布道广播四方。然而,这种模式也遇到了自己的极限。西方衰落起于社会的松散和撕裂,而又根源自其构建社会与国家的方式。这种构建方式,在这里我笼统称之为「个人主义」。

扼要言之,西方社会走向衰落的根本原因,在于作为基石的「个人主义」理念过度鼓励异化,无法支撑起足以适应全球化的、广大而复杂的国家。以下我们做自基层生活到上层政治生活的梳理。

二. 社会景观:「文明人」的礼貌和疏离

西方人(中产)大多懂礼貌、比较有教养,同时人际关系也比较淡漠。出国的人总能很快感到人际微微的温暖,随之而来的则是久久的不冷不热。这种疏远不止是「邻里之间不走动了」那么简单,关键在于个体之间「价值观」互动的缺失。社会风气或许鼓励「价值观的碰撞与交流」,却相对忽视「碰撞交流后的融合」。人被提倡保持自己的本色,而非「见贤思齐,见不贤而内自省」的自我教育与修正。

譬如,每当同事和我讨论到关于国际的政治、难民的问题、欧洲的社会福利,一遇核心分歧,谈话很快就会礼貌地结束。「没有必要影响别人的价值观,也不愿被影响」,潜台词大约是这样。

同时,我暂时没有问到哪个欧洲的年轻人,认为自己有塑造社会的责任;不论反对还是支持移民的人,亦都不认为自己有义务和移民进行人生观价值观的融合。即便是老师,也不对谁抱有塑造人生观的义务——因为年轻人也是「个人」。

在个人之间独立与疏远的背景下,社会效率是通过共同的契约、清晰界定权利与责任实现的。这对每个个体的契约精神提出了比较高的要求,进而厚培出强大的契约精神。不可否认这是围绕个人主义构建社会带来的优势。

但同时社会层面上也显现出这些原则的副作用——「面子上一团和气,里子里谁不管谁」。我们常听到西方社会对于自己「包容异议」的能力的自豪。但置身其中便可体会到「包容异议」既可以是「消化异议」,也可以是「搁置、拖延、孤立异议」。在强调异化的傲慢风气中,西方所谓的「包容异议」,更多的正是后者。

这样的社会,当经济蛋糕越做越大时是看不出问题的。一旦有外界的冲击——一次金融风暴,一次难民潮,一次全球化带来的工业布局调整——社会就暴露出四分五裂,利益集团相互攻伐的场景。

三. 社会层面的割裂与拉锯

Kishore Mahbubani(1948 -) 一次在演讲里说:「我们这一代人的问题在于,我们解决问题的思维定式就是让相互独立的冲突的双方对谈。这实际还是从17世纪正在失效的古老概念而来。但世界已经发生了根本的改变……那些让我们相互依赖的东西,已远远超越了使我们独立于彼此的因素。」

当民间到了「意见相同者的抱团、意见对立的互相指责」,「有对话、无共识」这一步,社会注定将没有「主流」一说,而没有「主体」的社会,只能是一场公地危机(tragedy of the commons):无数的小集体为了自己利益不断拉扯,社会从此在内耗中失去的前进的动力。

不仅外来移民(南欧、东欧、中东团体)在这样的社会空气中,别无选择地抱团孤立;即便是本国人,也随政治观点、年龄、收入、职业,相互区别对立。没有人是主流,没有人是支流——大家不过小河和小溪的区别。

这种社会散碎化,更被民主政治、普选政府表现得淋漓尽致。

普选民主长于表达底层民众最直接的呼声,而其劣势在于,它必须依赖人民团体之间的合作来弥缝社会矛盾。纸面上大家可以各退一步,合作共赢。然而现实中更多的是「屁股决定脑袋」,利益不同的阶级往往价值观念也不同,这时国家代表哪个群体的利益?国家没有超越小群利益的指导原则时,短暂的交易与媾和只让裂缝愈加深广。

更恶劣的结果,还可能是为了解决A团体的利益诉求,或AB团体的利益冲突,拆东墙补西墙地牺牲其他团体的利益。好比法国铁路员工大罢工要求继续削减工时,简言之就是在绑票国民生活谋取个人利益。此时政府的退让便助长恶习,不退让却投鼠忌器。

又好比,法国的同事抱怨道:「家乡的许多人都拿着国家规定的基本工资——就只比失业(待业)的补助高一点——却又辛苦很多,这对那些努力工作的人真的很不公平。」我问:「那么你们会愿意降低补贴,把钱给那些辛苦工作的人么?」他很犹豫:「做不到吧。」事实是,每个国民团体都已经具有了既得利益,而人群的惯性就是不愿放弃既得利益。

最终,所有人被所有人绑架。

我同意「总是呼吁国民牺牲的国家不值得为之牺牲」;但是当个体组成小群,小群汇成大群,闭口不谈牺牲、不谈大方向就只能是自欺欺人。西方社会的社会模式决定了他们不能谈个人牺牲,更不能鼓励牺牲——这是政治不正确。而这种个人主义社会发展到收尾阶段,一旦面临危机,就往往只能提供一种智慧:分离、独立。

诸位不妨看看当欧洲出了问题之后,各国民意最直接的表达方式:「脱欧!不待了,过自己的去」。我一位五十岁的荷兰同事说:「希望欧盟解散是因为不觉得它还能自我改良,它只能浪费我们的钱」。不可否认她说的有一定道理,然而拆分、对立是否已经成了欧洲(或是欧美)政治的惯性,值得每个人思考。

此时,我们不妨对「个人主义」本身做一番反思。为什么围绕它构建社会(不局限于西方的语境),面对撕裂束手无策?

或许因为,作为共同纲领「自由」、「平等」是空洞的「否定词」。

以自由而言:只有「不自由」是可以明确感知的,每克服一种不自由,人只会感到另外一种不自由。当每个人呼唤着「要自由」的时候,实际的内涵指的是「反对王权」,「反对教会控制」,「反对某人的独裁政府」,「反对某方面的言论管制」。所以我管这叫「否定式共同纲领」。人群看似能在「自由」的大旗下达成某种共识,实现社会的凝聚力,然而定睛细看,则发现大旗下天生有许多山头,而每个山头反对的东西都不一样。于是形成的社会天生散碎、没有凝聚力。

同理,「平等」亦如此。对于最平凡的国民而言,他们能切身感受的最终也只是「不平等」。最终,靠「反对不平等」来抟聚社会,只能是主张不同的团体在大旗下短暂地媾和,媾和之后,就陷入不断的纷争。

本来随着社会经济发展,物质变得丰富,价值变得多元,社会内部矛盾会难以避免地加剧,这个准则放诸四海皆准。然而基于个人主义的社会,先天地鼓励异化,这就让「分」与「合」的势力失去了平衡。

于是可以说,个人主义作为一种思想基础,不善于支持极广大和复杂的社会。

四. 能否避免这样的未来:悲观与乐观的

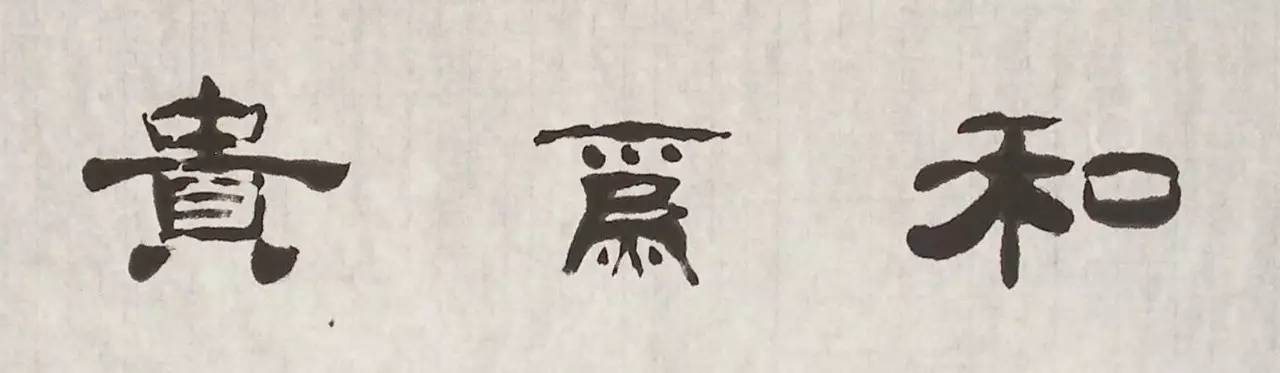

「礼之用,和为贵」常被粗暴地浅化成「退一步海阔天空」。事实上,「和」的要点更在于「进一步」,在于「扬弃」和「改变」。一味忍让的和事佬哲学正是「小人同而不和」中否定的,亦是我们应该警惕的。

问80、90后中国外出工作的游子,跟他们谈未来,谈家庭,谈思想,你能感受到这个充满动力的国家在这个时代的复杂和多样。

听我们国家城乡结合部的青年满嘴都是「自由」、「民主」、「梦想」、「独立自主」的时候,你也就知道,西方不只是在海外。

看每一个近来的社会热点新闻下,显摆「程序正义」和主张「杀人偿命」的人激烈地互相人身攻击,然后你知道,中国社会的撕裂不比谁轻。

我们快速学习,快速发展,快速复杂,快速撕裂——快速地要走完别人几百年走过的路,和世界来到同一个当下。回首中国社会的50年,看到的仿佛是这样的叙事。

所以就回到了文章最开始的立意——必须扬弃个人主义,检索我们的文化,从异同中寻找自己的出路。

虽然我们受到了西方思想的影响(同时个人主义思潮兴起也是经济发展必然的产物),但是彼此的政治制度始终迥然相异:中国社会始终没有选择在「个人主义」基础上建立国家体系。

我国「家长式(威权)政府」的体制,两千年来都没有受到过像样的挑战。我们聚合力的根源何在?「分」与「合」如何平衡?窃以为,归功于超越地理、气候、民俗、基因之上,有至广大范围的共同纲领:譬如「『君子』式道德模范」,「舍生取义永胜于背叛」,「学无止境」,「史可为鉴」,「勤胜于惰」,「箪食瓢饮、不改其乐」。大大小小的共同纲领,给予了一个广大、复杂的社会可以仰赖共同的基本面。在这样的基本面上,才有才有「求同存异」的基础,才有「消化异议」的可能。

同时,我们国家在文化领域,始终有「消化异议」的理论储备。譬如「同」与「和」的概念:「君子和而不同,小人同而不和」,我们的传统绝不鼓励人当和稀泥的和事佬,相反的,它鼓励人在碰撞中接受不同、乐于互相改变、组成内涵更丰富的团体。钱穆先生这样解「和」字:「『和』如五音相合、五味相佐,每一种音与味都不完全失去,却创造了新的和弦与滋味」。

但需要指出的是,有储备并不代表我们就能做得好。储备只是沃土,不种庄稼,人靠吃土肯定是活不下来的。西方并非没有这样的基础,譬如harmony一词从希腊神话中、音乐上的意涵发展出了「和谐」的意涵,正说明这是一种普世智慧,不过在西方并没有被强调而已。所以事在人为,能不能在个人与团体、小团体与大团体、国家之与世界之间找到新的立足点,我异常期待我们这一代青年给世界提供新的智慧。

以上悲观的、乐观的想法汇集在一起,让人对这个时代的故事充满期待。

【本文由「刻龟」发布,2017年03月01日】返回搜狐,查看更多

责任编辑: