【导读】网上一直有这样的声音:同传译员终将被机器取代。2017年《前哨大会》又把这一话题推到了风口。

以下是王煜全在《前哨大会》演讲的一小段(该会议采用中英字幕同步滚动直播的形式,发言人话音刚落,大屏上立即显示出王先生演讲内容的中英文字幕,采用的正是搜狗翻译的技术 ) :

现阶段,当我们谈论AI, 我们在谈论什么?

我们现在提到AI, 人工智能,还是把主要的注意力放在“互动”二字。

假如真有一天,你问小爱因斯坦(不是小S,王说起来有点像)机器人:“1+1等于几” ,小爱因斯坦转过头来,跟你说一句:“你是不傻!” 那时,就是AI真正给人类敲响警钟的时候。当然,现在通过技术应该也是可以的,但是是通过编程刻意为之,而不是深入机器的自我意识。

那我们再来看看搜狗提供的翻译到底怎么样?这里提供几张截图:

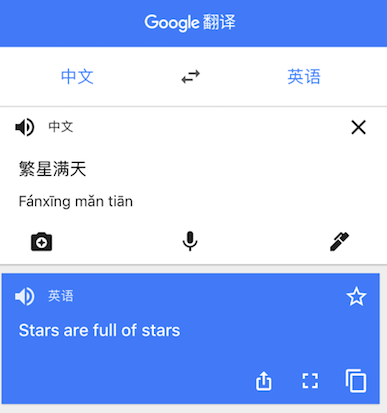

再补充一下,前段时间说谷歌的翻译app卷土重来,很好很强大,翻译“吓死宝宝了”和 “蛇精病” 这样的网络热词丝毫没有问题,同样,也试了试:

确实能翻 ✅

那我们再看看其他:

怪怪的,凡哥说的面肯定不是face ❌ 而是 noodle 对吧(有图为证)

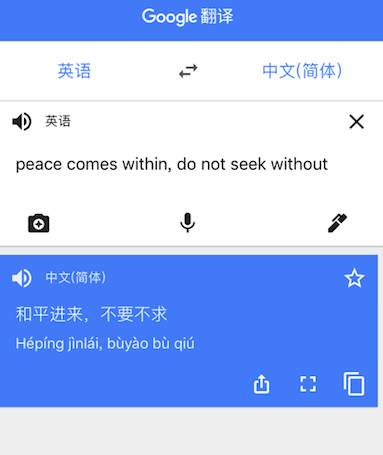

再稍稍为难一下:

这是一句佛门谚语,比蓝之前翻过一次:

静不可求诸外皆自然,需反求于己。

可以看到,无论是谷歌的翻译app,还是搜狗的机器翻译主要存在两个问题:

第一,输入端

由于发言人口语化或者技术捕捉的原因,没有准确地把说的话记录下来,导致后面翻译错误;

第二,转换

可能由于翻译术语库并不十分完善,中国人、中国和英语China、Chinese 的对应不准确,比如我们有十亿中国人,变成了 I am a billion Chinese,如果译员犯了这样的错误是不可饶恕的。

理解原语和转换生成译文,是翻译工作中最需要人类智慧的两方面。

由于以上两方面的原因,导致译文在输出端让人疑惑看不懂(这肯定是台下外宾的感受)。那译员要做的是什么?恰恰就是从源头和翻译过程主观能动地管控好自己的翻译质量:所谓主观能动,就是积极主动地在有问题,有疑惑,现场出现沟通交流障碍的时候,搭建起桥梁的角色。

谷歌 app 其实有些翻得挺不错,具体怎么做到的?其实通过线段树,带宽压缩,矩阵乘法等就可以实现,这里先不做讨论 (因为根本不会)

上述提到,在翻译工作最关键的两方面,人类译员现在是优于机器翻译的。抛开技术不说,仅仅从译员的角度来谈,人工翻译优于机器翻译,优势体现在哪些方面?

这里,比蓝总结了三个 i, 分别是imagination,interaction 和 interpretation。

1

imagination 联想

翻译工作就是联想、创造、选择和找对等。译者徘徊于两种(或以上)的语言,无论口译还是笔译当中都需要先考虑对等的问题:怎样用译入语最贴切地表达原语发言人或者作者想要表达的意思?使译文能在读者和听众看了、听了之后能有和原语读者和听众同样或者类似的心理感受(即尤金·奈达(Eugene Nida)的功能对等理论),是我们不懈的追求。许老先生著名的译文:中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。把后半句处理成 To face the powder and not to powder the face. 这就是翻译联想找对等最好的一个例子。翻译工作者在读书看报时,自然地会不断联想,这样的一句表达,放在译入语体系中怎么传达,如何最贴近译入语。就是这样不断联想和积累,才能产出优质的译文。翻译总归是遗憾的艺术,而译者又是戴着镣铐的舞者,能做到这些非常不易,但至少是包括比蓝在内的人一直追求的目标。会联想和辩证思考的机器翻译,目前还是没有的。

2

interaction 互动

在口译中,互动非常重要,包括译员的眼神交流和手势等。这些可以让人感觉你是在和人沟通,你是一个真正参与对话的人,而不是冷眼旁观的第三方。

在介绍「一路支撑着日本的口译员」长井鞠子的时候,里面一段话让人印象深刻:长井在翻译一位有很浓重口音而且语速超快的马来西亚女士的发言的时候,她一直不由自主地带入了很多手势,和发言人一样慷慨激昂。翻完之后,累得瘫倒在桌子上。其实这就是一个真实的写照,优秀的译员,即使坐在同传箱内,也在尽情忘我地跟发言人、听众互动,只不过以一种大家看不见的方式。

在交传中更是如此:翻译时要保持必要的眼神交流,遇到双方有疑惑或译员自己有疑惑的时候一定要认真解答,比蓝翻译把信达雅中的信始终排在第一位。比蓝在翻译一次教育培训的时候,最后结课时老师感概颇多,声情并茂。她说了这样一句话:What a worse day can we expect to organize teacher training in such a hot summer day?(直译过来就是:我们大家很不容易,还能想到比这更不适合培训的时候吗?(当时是38度左右的高温,老师们暑假抽出时间参加培训)。我当时注意到听课的很多都是年轻教师,于是把这句话翻译成了:我们肯定在想,大夏天暑假还要过来培训,是不是要搞事情?)老师们听了后笑得很开心,感觉下午疲倦的时光也没有那么煎熬了。当然我并不是说这样的转译就一定很好,得分场合,得看具体情况。But you never try you will never know. 至少在当时情境下,比我直译过去,现场的气氛、互动的效果要好很多。会细致入微地观察,恰到好处地互动的机器翻译目前还不存在。

3

interpretation 释义

其实这就是翻译工作最本质最核心的一个要素。翻译就是要精准地解释意思(义)。美国蒙特雷国际研究学院教授,译界大咖施晓菁女士曾经说过:英文好比一列火车,中文好比一面扇子。意思就是两种语言结构存在太大的差异。我们来看一道“汉语八级考试试题” :

领导:小明:意思意思.领导:你这就不够意思了.小明:小意思,小意思.领导:你这人真有意思.小明:其实也没有别的意思.领导:那我就不好意思了.小明:是我不好意思.提问:以上“意思”分别是什么意思? 恐怕中国人也不见得都能参透所有的 “意思”。

相应的,在英语里面我们说到“wear”就是一个单词,而汉语里可以用不同的动词表示,比如说:穿衣、戴帽、披围巾甚至喷香水等,都可以用 “wear”;在翻译时,怎么措辞,怎么释义,都要结合具体的语境。之所举这两个例子,其实是想说一种语言背后有太多深层次的文化内涵,翻译不是机械地简单对应地 “翻就好了” 。在“译”之前,更多的是要靠译者自己去“悟”,去“释”,然后才是“译”。“译” 是一种术,而“悟” 和 “释” 里包含的是“道”。目前,依靠人工智能的机器翻译还停留在 “术” 的阶段。

说了很多,有人可能会反驳,你说的这些大前提就是机器没有真正智能。对,我说的就是现在。未来怎样谁都说不好,如果真的机器变成了人呢?有微表情,有情绪,有欲望,其实,那个时候我们讨论的就不是机器会不会取代翻译了……

理性并乐观看待这个问题,引用王煜全在接受《人工智能会不会毁灭人类》采访时所说的:人工智能之所以还不如人,是因为人工智能的机器人不具有人类的内驱力。人具备很多内在动因,而机器是任务驱动的,如果你不给TA指令去完成某项任务的话,TA不会主动做出反应。如果真的有一天机器真的和人完全一样,具备感情甚至欲望,那其实和人是高度相似的,因为是被人培养出来的。我们如果要避免人工智能毁灭人类或者对人类造成伤害恰恰是需要我们和人工智能更强的互动,让TA真正变成我们的帮手,传承人类合作、和谐共赢的价值观。

如果真的有那么一天,那这种革新也会出现在翻译界。以后选择译员的时候,我们就可以选一位优秀的机器人译员。同时在选择的时候,我们会去看口碑网站上的评级,是四星半还是五星。作为人类译员的你又能拿到几颗星?(英剧《黑镜》既视感)

其实,若真正爱一个行业,哪有那么多为什么,哪会有那么多担心,未来会怎样?家电市场上出现了各种各样的电话煲,可以控制几分熟,可以煮柴火饭,但照样有人成了“煮饭仙人”,排队吃 “仙人” 煮白米饭的人络绎不绝。这源于他对品质几十年如一日的坚持,源于他恪守煮饭时的“定时器”和将米浸泡40分钟的铁律。各大琴行凭借科技把吉他做得先进好用的时候,宗盛大哥的“李吉他” 照样有钱也不一定能买得到。

科技(AI)在发展,有些东西会被取代,但有些,永远不会……

电影《机械姬》

就像电影《机械姬》里 Nathan 做图灵测试时反复问男主对于Ava的感觉:How do you feel?返回搜狐,查看更多

责任编辑: